内燃機関からプラグインハイブリッド車(PHV)、電気自動車(EV)まで、「マルチソリューション」で脱炭素化を目指しているマツダ。それを体現したモデルが小型SUV「MX-30」だ。2021年にはマツダ初のEVを設定し、23年にはロータリーエンジンをPHVの発電用として「復活」した。ただ、国内販売は低迷し、EVモデルは今年3月末に生産を終えた。MX-30から、マツダの電動化戦略と、EV・PHVの市場展開の難しさを考察する。

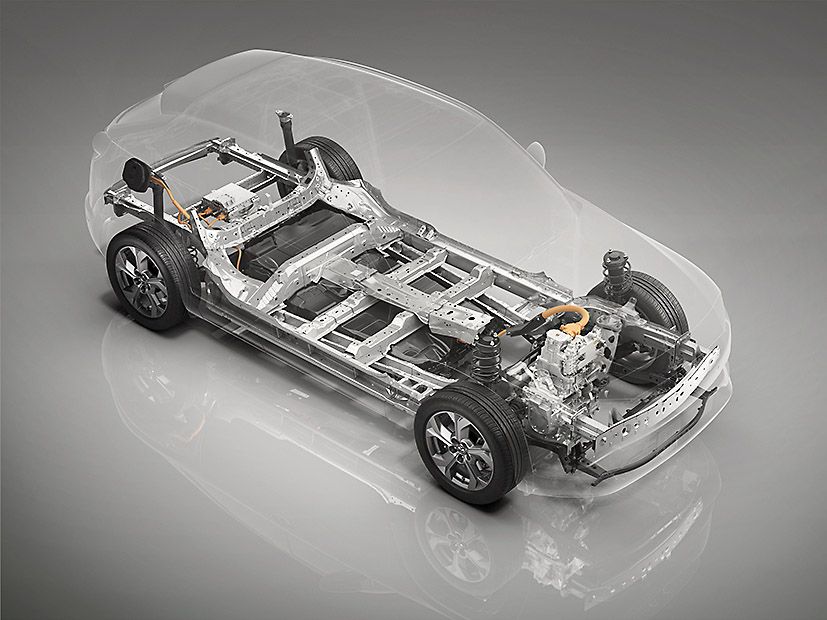

MX-30は、新技術をいち早く搭載するなど、マツダのチャレンジスピリットを市場に問う役割を担っている。プラットフォームこそ「マツダ3」や「CX-30」と共通だが、「観音開き」のドアをはじめ、小型フロントグリルや水平基調を強調したボディーパネル、マツダの前身である東洋コルク工業に由来するコルク製の内装など、他のモデルとは異なる新たな試みが数多く採用されている。歴代の開発主査3人が女性であることもユニークな点だ。

ラインアップも国内では当初、マイルドハイブリッド車とEVという2つのパワートレインを展開していた。EVは21年に国内で発売したほか、欧米市場にも投入した。特に欧州では20年に強化された企業平均燃費(CAFE)規制に対応するモデルという側面もあった。ただ、電池容量は35.5kWhと少なく、充電1回あたりの航続可能距離(WLTCモード)は256kmにとどまった。

その後、23年にPHVの「ロータリーEV」を設定したことで、MX-30はふたたび脚光を浴びた。発電用ではあるものの、スポーツカー「RX-8」以来、約11年ぶりのロータリーエンジン搭載車となった。

このように積極的に新技術を投入するMX-30だが、販売面では成功しているとは言い難い。24年度の国内販売台数はわずか1016台という状況で、23年度比でも49.5%減だ。マツダの国内販売自体が落ち込んだとはいえ、CX-30(1万4360台)の10分の1以下にとどまった。

要因としては、観音開きドアのコンパクトクーペSUVという個性的なボディー形状や、他のマツダ車とは異なる「マツダらしさ」をあえて抑制したデザインの採用などが挙げられる。そのほかの理由として、国内のPHV市場の難しさもある。

PHVは、充電にも給油にも対応し、トータルの航続可能距離もEVより長く、環境性能と利便性を両立できるのが特徴だ。ただ、海外での人気に反して25年3月時点での国内販売に占める割合はわずか1.7%にとどまる。集合住宅が多く、公共の充電設備が不足していることや、高い車両価格、ラインアップの少なさなどもあり、国内では相変わらずハイブリッド車(HV)に人気が集中している。

また、MX-30のPHVは、固有の問題も抱える。技術的には話題を呼んだロータリーEVだが、発電時には独特の低音と振動が伝わる。ロータリー好きの好事家はさておき、EVのような静粛性や快適性を味わえることが売りの一つであるPHVとしてみると、改善の余地がある。その一方で、ロータリーエンジン車としてみても、あくまでも発電用のため、ロータリー独特のフィーリングや音などは物足りず、何とも中途半端な印象となる。

さらに、販売価格も高く、国内では435万6000円(消費税込み)から。国から57万円の補助金が支給されるとはいえ、125kWと260N・mを発揮する駆動用モーターや、ハイブリッド走行時の15.4km/リットル(WLTCモード)という燃費など、性能に対して割高な印象は拭えない。主に電池が車両価格を引き上げる構図も変わらない。さらに米欧の排ガス規制への対応といったロータリー特有の壁もある。

販売面では苦戦を強いられているMX-30だが、マツダは培った知見を次世代車の開発に役立てていく考えだ。PHVでは2ローター式の発電システムを開発中で、音を打ち消し合ってより静かにできるという。コンパクトなユニットの特性を生かし、スポーツカー「アイコニックSP」への搭載を見据える。

27年には専用プラットフォ―ムを用いたEVも投入予定だ。航続可能距離や電池の寿命を左右する温度管理システムの開発では、得意のモデルベース開発と、人工知能(AI)を活用することで、工数を5割削減できるという。シミュレーションにはMX-30のEVモデルのノウハウを生かしている。

足元では、電動車を取り巻く環境は混迷を極めている。欧米市場ではEVに変わってHVがシェアを伸ばしており、中国ではPHVの人気が高まっている。また、米国ではトランプ政権が環境政策を見直す考えで、英国も2035年までHVの発売を容認する方針へと転換するなど、規制動向も不透明な情勢だ。

マツダは、マルチソリューション戦略で、複数のパワトレを用意し、市場状況に応じて展開することで脱炭素化と自社の成長を両立させたい考えだ。MX-30は決してヒット作ではないものの、各技術の競争力を高め、電動化時代も「マツダらしさ」を確立するための役割を果たしている。

(中村 俊甫)