1月から欧州の二酸化炭素(CO2)排出量規制が厳格化された。2021年の基準と比べて15%低い水準に企業平均燃費(CAFE)を抑制する必要がある。現時点で目標値をクリアできているのはテスラとボルボ・カーの2社のみで、日本メーカーを含む大半の自動車メーカーは規制値に達していない。各社は電気自動車(EV)の投入や他社と共同で排出量を算出する「オープンプール」の形成で罰金の回避を図るが、EV市場が低迷する中での規制強化で、欧州事業の収益性悪化は避けられない状況だ。

欧州のCAFE規制は、基準値を1㌘超過するごとに販売台数1台当たり95 ユーロ (約1万5千円)の罰金を支払う必要がある。目標値は販売した車両の重量を加味して各社に課せられる。前回規制が厳しくなった20年には、業界平均で95㌘/㌔㍍(NEDCモード)の目標が課せられ、ホンダが「ホンダe」を、マツダが「MX-30(EV)」を〝販売利益度外視〟で欧州に投入するなど規制対応に追われた。

その基準値がさらに厳しくなった。新しい値は業界平均で93.6㌘/㌔㍍(WLTPモード)。NEDCモードに換算すると約80㌘/㌔㍍未満に抑制する必要がある。

調査機関の国際クリーン交通評議会(ICCT)によると、EV専業のテスラを除いた大手10社の自動車グループのうち、23年実績ですでに基準を達成しているメーカーはEVに積極的なボルボのみだ。フォルクスワーゲンとフォード・モーターが基準値(ICCTによる試算値)を21%超過しているほか、ハイブリッド車(HV)の販売が好調なトヨタ自動車も基準値(同)より14%多くCO2を排出している。こうした状況を踏まえ、欧州自動車工業会(ACEA)は昨年9月、業界全体の罰金額が150億 ユーロ (約2兆4千億円)になるとの試算を示し、規制緩和を求めた。

これに対し、環境団体のT&Eは、罰金額は最大でも10億 ユーロ 未満にとどまるとし、ACEAの主張を否定した。自動車メーカーが商品力の高いEVの投入を積極化するためとしている。

罰金額の多寡はともかく、T&Eが指摘するように、規制対応を見据えて自動車メーカー各社は商品ラインアップの入れ替えを急ぐ。欧州ブランドはルノー「R5」やフィアット「グランデ・パンダ」など廉価な新型EVを投入。日本メーカーもトヨタが「bZ2X」、スズキが「eビターラ」などEVを投入する予定だ。合わせてスズキはCO2排出量が多い「ジムニー」や「スイフトスポーツ」などの販売を終了し、CAFEの低減を図る。

マツダも中国で生産したEV「マツダ6e」を投入する。欧州では中国から輸入したEVに関税がかかるが、規制未達の罰金と比べて経済合理性が高いと判断した。もっとも、規制対応用に戦略的な値付けをしたMX-30のEVとは異なり、「顧客の市場ニーズにも十分応えられる競争力のあるモデルになる」と青山裕大専務執行役員は商品力に自信を示す。

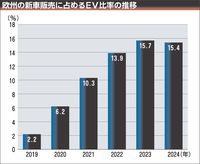

気がかりなのは、ドイツの補助金終了などをきっかけに欧州のEV市場に減速感が出ていることだ。24年の欧州(英国などEU非加盟国含む)のEV販売台数は前年比1.3%減の199万3102台と18年以降で初めて減少に転じた。25年の基準をクリアするためにはEV比率を「24%に高める必要がある」と推定する調査機関もあるが、24年実績では15.4%と大きく乖離する。

EV市場が停滞する中で重要になるのが、環境性能が高く、EVよりも原価が安いHVの存在だ。トヨタの主力車種である「ヤリス」HVのCO2排出量はWLTPモードで91㌘/㌔㍍と業界平均の目標値を下回る。こうしたHVの投入や拡販を積極化することでベースのCO2を削減する。

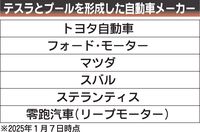

また、自動車メーカー各社は、基準を達成したメーカーからCO2排出権を購入するオープンプールも活用する。欧州連合(EU)が今月7日に発表した資料によると、25年はトヨタやマツダ、スバルはテスラとプールを形成する。メルセデス・ベンツはボルボと組む。

ただ、それでもCO2排出権を購入する費用は発生する。規制対応に不可欠となるEVの電池コストも依然として高い。CO2規制が厳格化される欧州事業は、需要低迷が続く中国事業、トランプ政権に揺れる北米事業とともに、自動車メーカーの頭を悩ませる要因になりそうだ。

(水鳥 友哉)