日産自動車は9月22日、2027年度の実用化を目指す運転支援技術「次世代プロパイロット」について、国内向けモデルから搭載すると発表した。英ウェイブ・テクノロジーズの生成AI(人工知能)技術を使い、車体の周囲360度の車両や歩行者、信号などを認識して変化を予測。市街地において、発進・停止から加減速、操舵まで、すべての運転支援を可能とする。経営再建中の同社だが、「熟練ドライバーのような」(日産)高度な運転支援技術で“ゲームチェンジ”を起こし、将来の競争力とする考えだ。

日本の自動車メーカーでは初めて、生成AIによる運転支援技術を国内に投入する計画を明らかにした。27年度以降、随時世界で展開していく。技術公開に先立ち実施した報道陣向けの試乗会では、東京都中央区銀座周辺を計5日間、ノートラブルで走行。路上駐車や歩行者の横断や飛び出し、急な豪雨にも対応できる実力を披露した。

日産は次世代プロパイロットで「運転支援技術の新しい基準を提案する」ことを目指す。提携するウェイブは、ソフトバンクが10億5000万ドル(約1500億円)を出資する有力スタートアップ。ソフトウエア「ウェイブAIドライバー」は、車載カメラの画像データを0.1秒ごとに読み込み、予め学習したデータに基づいて変化を予測し、運転操作を行う。道路工事といったイレギュラーな場面にも対応可能で、「周囲に調和した安全運転」を実現している。

同様のAI技術は「ナビゲーション・オン・オートパイロット」として、中国ではモメンタ、米国ではテスラが先行している。日本国内でもテスラが今年8月から市街地での走行テストを実施しているが、投入時期は明らかにしていない。日産の試作車はカメラ11個とレーダー5個に加え、LiDAR(ライダー、レーザースキャナー)も1個搭載し、夜間や高速道路での安全性をより高めている。

とはいえ、法規上はあくまで自動運転「レベル2」(高度な運転支援)相当の技術で、運転主体はドライバー側にある。手放し運転は道路交通法で認められておらず、状況次第で人間が直ちに運転操作を代わる必要がある。ただ、ウェイブのAIは実際の走行データを学習し、さらに能力を進化できる可能性を秘める。高齢者の運転ミスによる事故といった社会問題を防ぐ技術としても期待される。

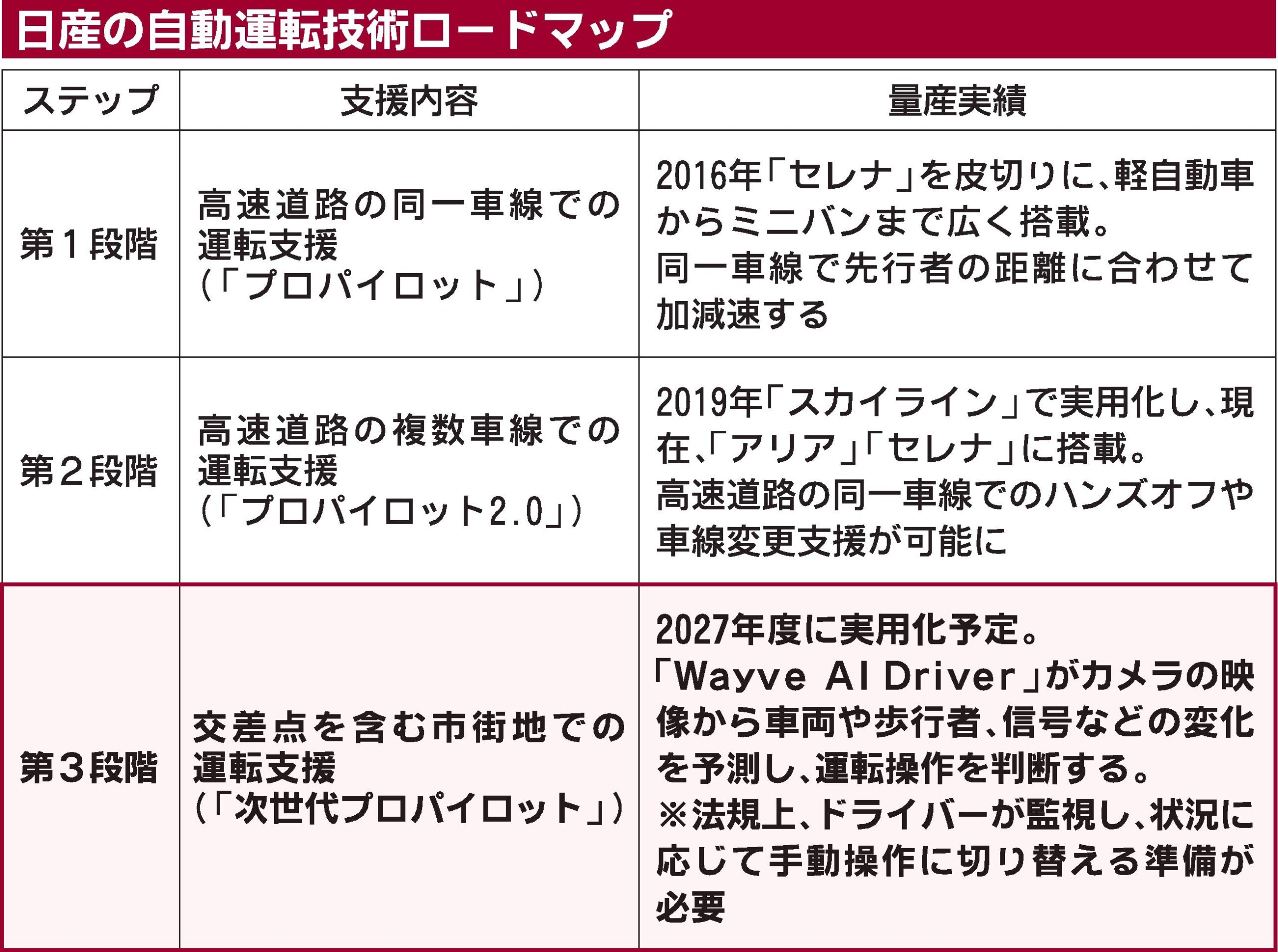

高度運転支援技術は大きく分けて、センサー類と高精度地図や位置情報を組み合わせる「ルールベース型」と、センサー類の情報をAIが処理して運転動作をする「エンド・トゥー・エンド(E2E)型」がある。日産は3段階の進化の最終段階にあたる次世代プロパイロットで、初めてE2Eを採用した。運転に必要な「認知・判断・操作」を順に処理するルールベース型と比べて、挙動が滑らかで、幅広い状況に対応できる柔軟性などの強みがある。

日産は長期ビジョンで、30年にほぼ全ての新型車に次世代ライダーを搭載し、高度な運転支援の幅広い車種への展開を目指している。7月には、30年までの技術開発資金として2000億円の社債を発行している。