日立製作所グループの自動車部品メーカー、日立アステモが株主構成の変更を発表した。将来の株式公開(IPO)を視野に、産業革新機構が運営するファンド「JICキャピタル」が資本参加し、ホンダも出資比率を引き上げる。日立の自動車部品事業とホンダを主力納入先とする部品メーカー3社がメガサプライヤーを目指して経営統合したアステモ。経営を取り巻く環境が大きく変化する中、電動車シフトを本格化するホンダとの関係強化に軸足を移し、生き残りを図る。

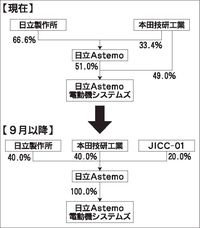

アステモは、日立の自動車部品事業子会社「日立オートモティブシステムズ」と、ホンダを主力納入先とするケーヒン、ショーワ、日信工業が経営統合して2021年1月に発足した。現在の出資比率は日立が66・6%、ホンダが33・4%で、日立の子会社となっている。

今回の株主構成の変更では、アステモがJICキャピタルに種類株式を発行し、調達資金の一部を使って日立が保有するアステモ株式の一部を取得する。ホンダは日立からアステモ株式の一部を買い取る。アステモはまた、ホンダが保有する「日立アステモ電動機システムズ」の株式49%を取得して完全子会社とする。これらを実行する23年9月以降、アステモの株主構成はホンダが40%、日立が40%、JICキャピタルが20%へと変わる。

アステモは、需要拡大が見込まれる電動車関連事業への研究開発や設備投資の資金を円滑に調達するため、IPOも視野に入れる。株式公開に関する知見を持つ産業革新機構系のファンドが新たな株主に加わるのも、このためだ。

アステモが株主構成を変更する背景には、自動車部品事業を取り巻く環境が大きく変化していることがある。日立がアステモへの出資比率を引き下げるのは、日立金属、日立化成など、成長が見込みにくい子会社を売却する戦略の一環と見られる。アステモの23年3月期業績見通しは自動車生産の回復で増収となったものの、当期損益は80億円の赤字に転落する見込みで、日立グループの足を引っ張っている。

ホンダは以前、部品の調達方針としてメガサプライヤーを重視し、系列サプライヤー3社がアステモに加わることで、競争力の高いモジュール(複合)部品の供給を期待していた。アステモの前身である日立オートモティブシステムズはもともと「単独で自動車を製造できる」と言われるほど、さまざまな部品を手がけてきた。ここにホンダ系の3社が加わることで、さらに〝面〟が広がる予定だった。しかし、現実は期待したほど納入先は広がらず、メガサプライヤーへの道は遠いままだ。

こうした中、グローバルでの電気自動車(EV)シフトによって状況が一変する。メガサプライヤーを目指してきたアステモは、EVシフトで主力でもある内燃機関系の部品事業の成長を見込みにくくなった。それどころかレガシー(遺産)として経営の重荷にもなりかねず、生き残りに向けて電動車関連部品事業に注力している。

一方のホンダは、40年までに内燃機関から撤退して販売する新車をEVと燃料電池車(FCV)だけに絞り込む計画を掲げ、メガサプライヤー重視の調達方針も撤回。電動車関連部品事業に経営資源を集中するアステモとの関係を強化するため、出資比率の引き上げに踏み切った。

とくにホンダは、バッテリーに次ぐEVの心臓部とされる駆動用モーター関連事業でアステモへの期待が大きい。この分野では、トヨタ自動車がグループのデンソー、アイシン、ブルーイーネクサス、日産自動車が子会社であるジヤトコとそれぞれ連携を強化し、競争力を高めつつある。

アステモは日産との取引も多く、ホンダとしては駆動用モーター関連事業で「アステモを傘下に置きたい」との思惑も見え隠れする。駆動用モーターを手がけるアステモ電動機システムズをアステモが完全子会社化するのも、投資や経営の判断を迅速化し、競争力の高いモーターの開発・製造につなげるためだ。

4社が経営統合を19年秋に発表してからわずか3年ほどでの株主再編。EV時代に生き残るための自動車メーカー、部品メーカーの模索はなお続く。

(編集委員 野元政宏)