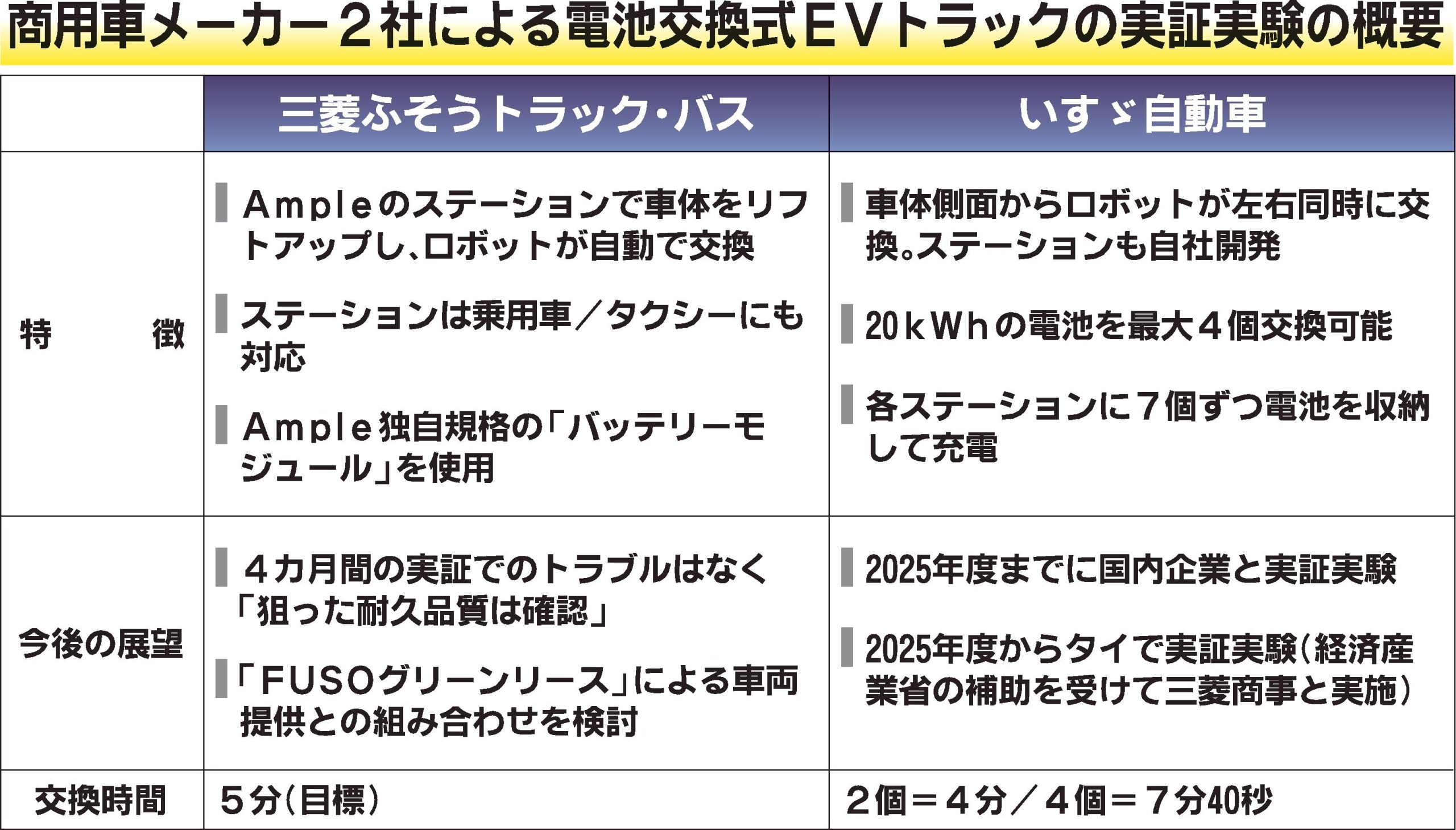

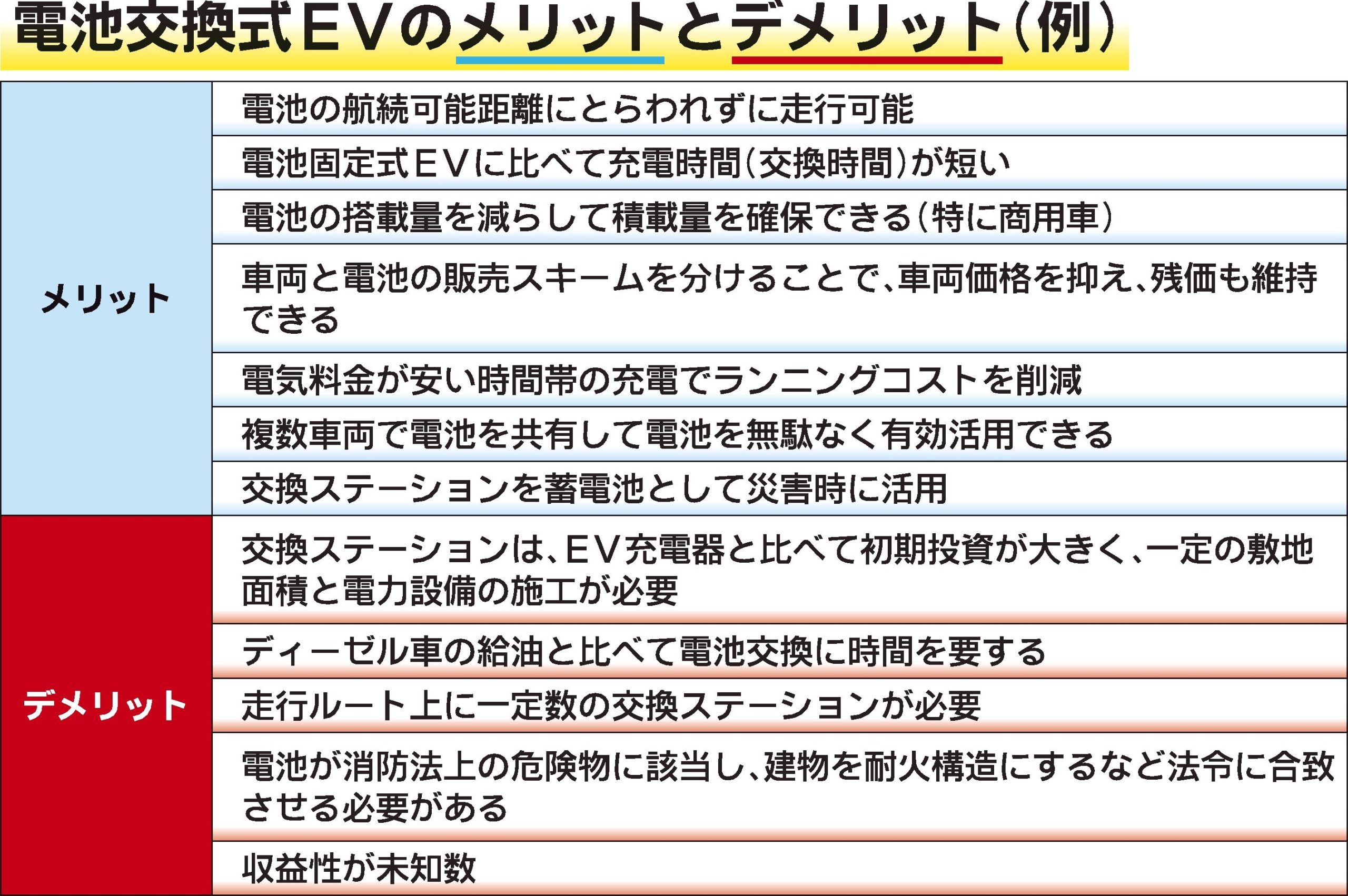

電池交換式EVトラックの可能性と課題 実用性や経済合理性にらみつつメリット生かせるか 各社各様の実証進む

- 企画・解説・オピニオン, 自動車メーカー, 交通・物流・架装

- 2024年12月16日 05:00

関連記事

電池交換可能なEVトラック実用化へ いすゞ社内で実証実験スタート 商用車の効率的運行に期待

- 2024年12月5日 05:00|企画・解説・オピニオン, 自動車メーカー

いすゞ、EVトラックの電池交換技術を公開 実証でさらなる交換時間短縮へ

- 2024年11月7日 05:00|自動車メーカー

ホンダ、インドネシアで新型EVバイク2車種 交換式と固定式のバッテリー搭載

- 2024年10月10日 05:00|自動車メーカー

〈年頭所感2026〉ダイハツ工業社長 井上雅宏

- 2026年1月7日 05:00|自動車メーカー

〈語録〉スバル 大崎篤社長

- 2026年1月7日 05:00|自動車メーカー