関連記事

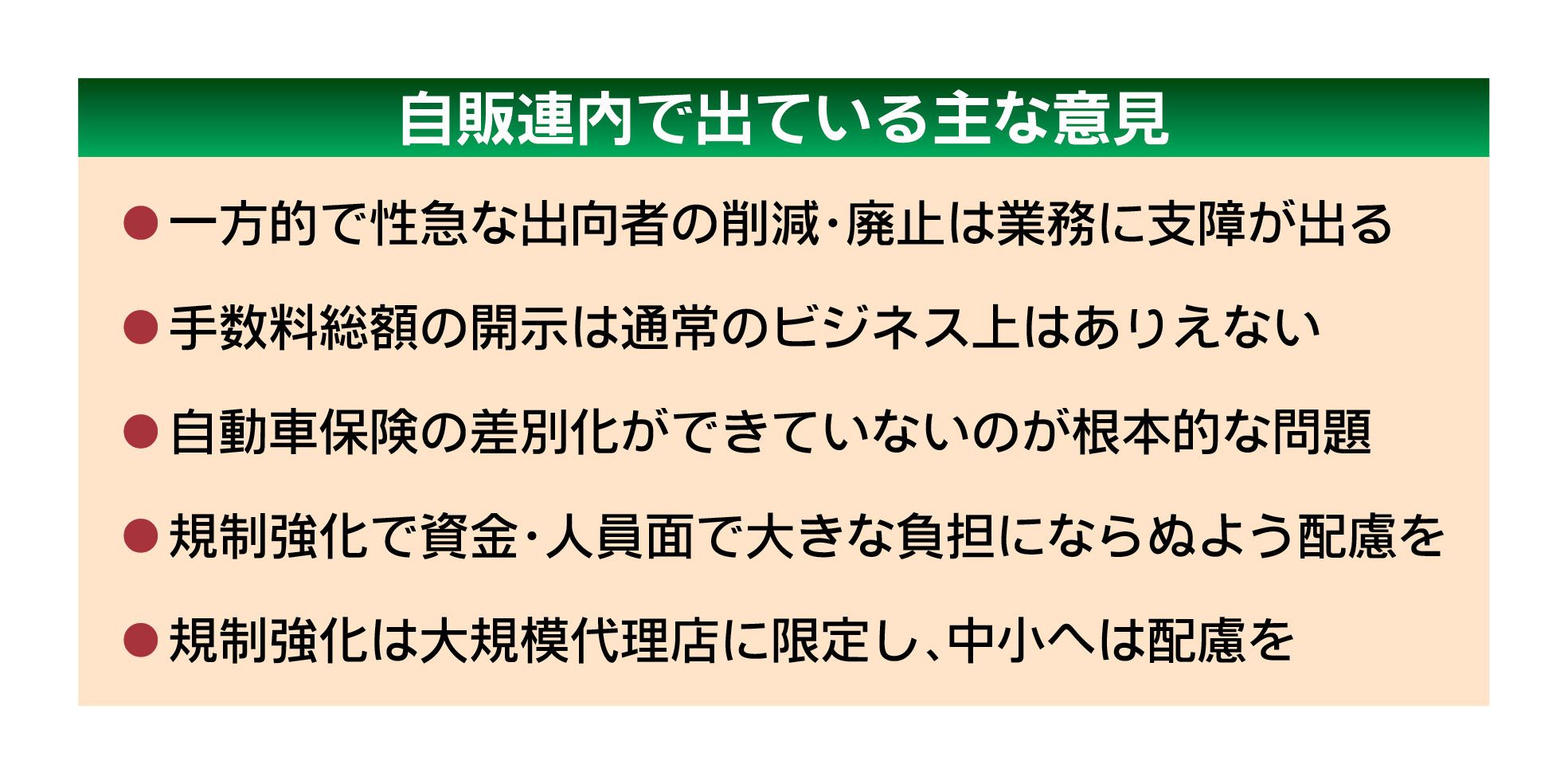

損保業界の「テリトリー制」、損保ジャパンも見直し検討 金融審では厳格化の意見も

- 2024年10月2日 05:00|自動車流通・新車ディーラー

東京海上日動、自動車ディーラーなど情報漏洩の代理店66社を公開 顧客の連絡先不明で

- 2024年10月1日 17:30|自動車流通・新車ディーラー

あいおいニッセイ同和損保、情報漏えいの保険代理店20社をHPで公開

- 2024年9月28日 05:00|自動車流通・新車ディーラー

東京海上日動、保険代理店への出向 数年以内に原則廃止へ

- 2024年9月17日 17:30|自動車流通・新車ディーラー

MS&AD、「テリトリー制」廃止へ 三井住友海上とあいおいニッセイ同和の体制検討も

- 2024年9月17日 17:10|自動車流通・新車ディーラー

12年ぶりに増加した400万円未満のエントリー輸入車の実力は? JAIA試乗会で記者が体験

- 2026年2月21日 05:00|企画・解説・オピニオン, 自動車流通・新車ディーラー