関連記事

ジヤトコ、eアクスル供給本格化 日英で工場立ち上げ 年産500万台へ着々

- 2025年5月30日 05:00|自動車部品・素材・サプライヤー

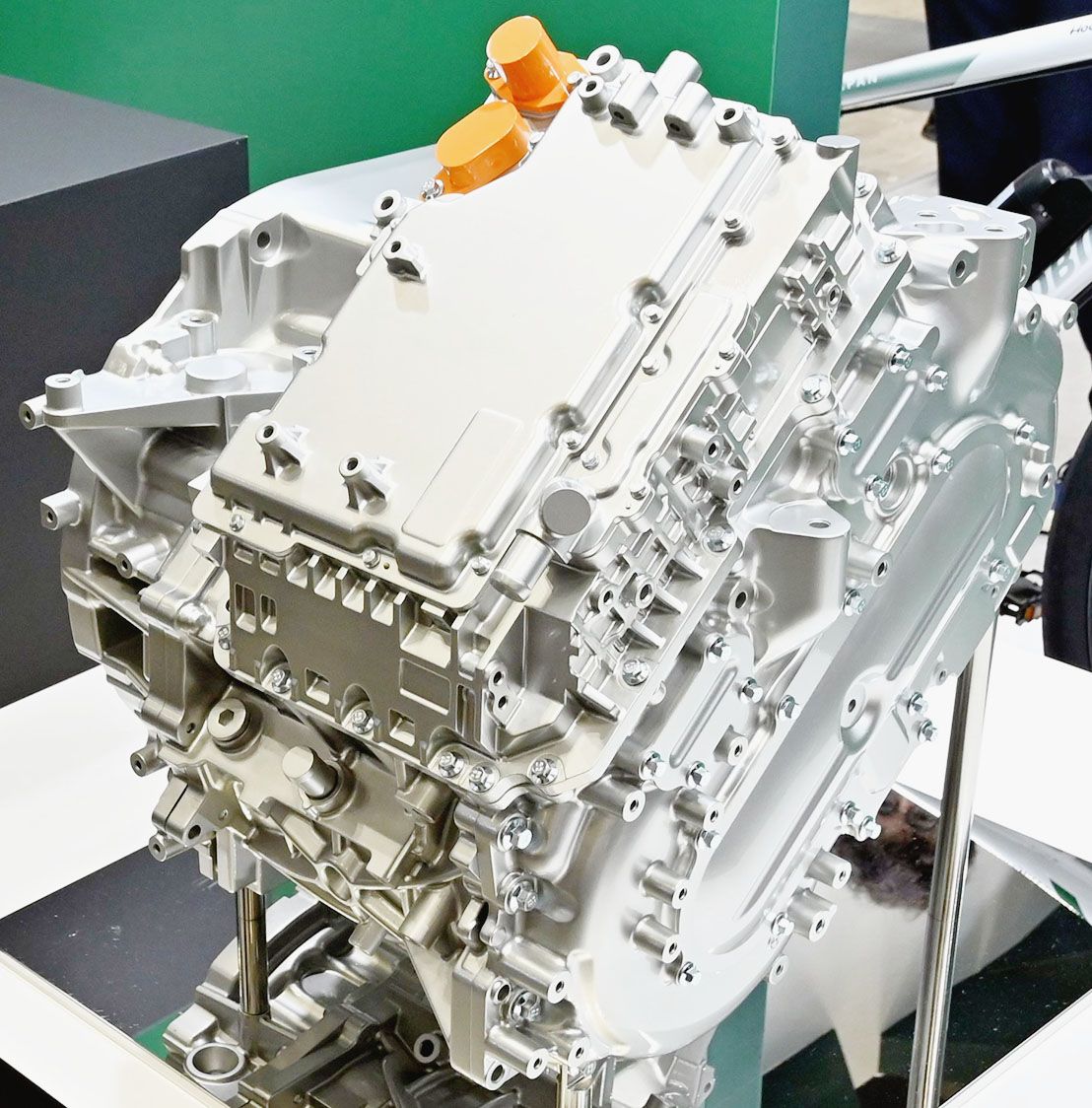

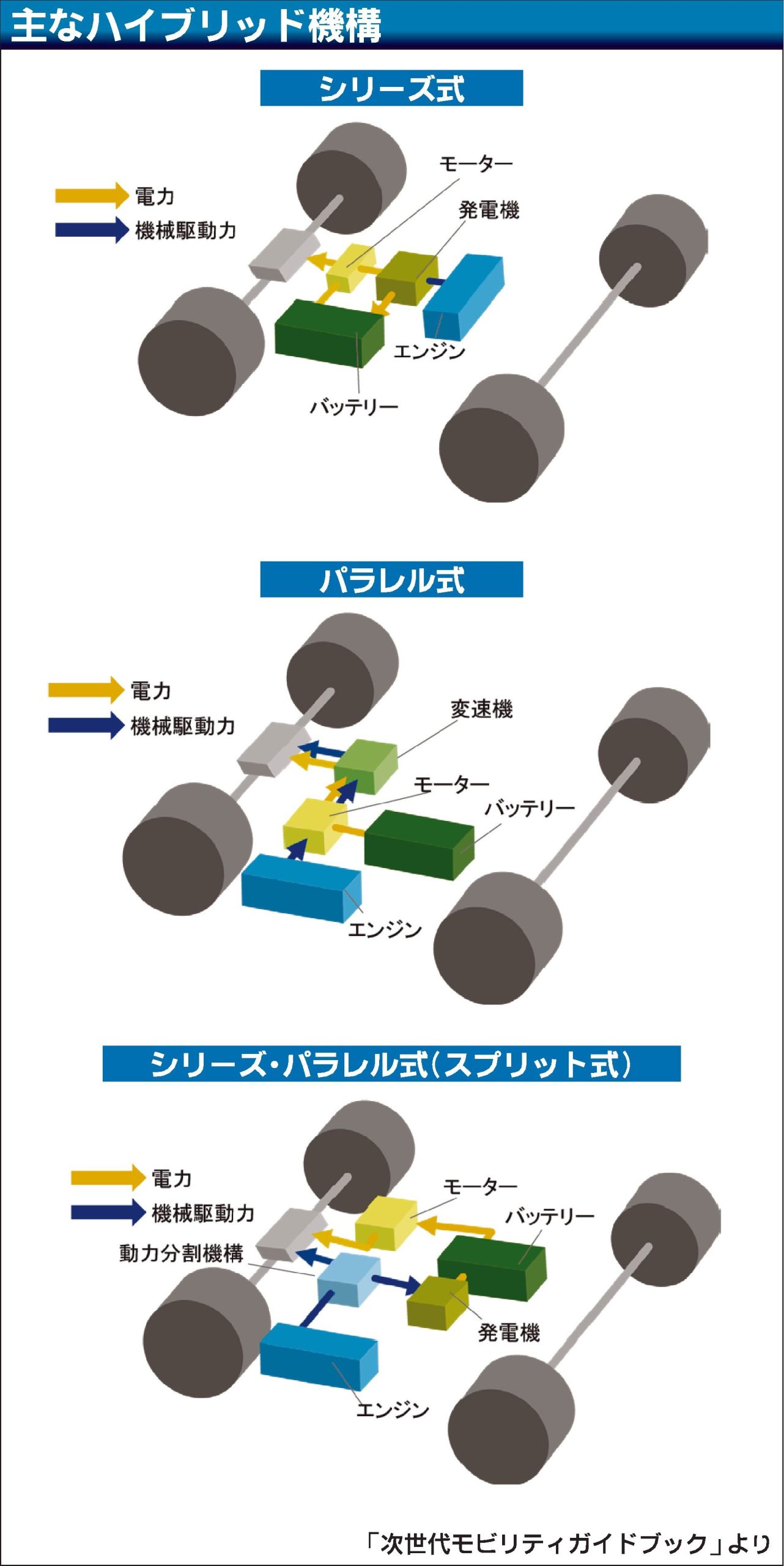

日産、第3世代「eパワー」 高速燃費15%向上 静粛性改善 北米にも投入 国内はエルグランドに

- 2025年5月27日 05:00|自動車メーカー

日産、2026年度に新型エルグランドを投入 大型SUV「パトロール」導入も検討

- 2025年4月23日 05:00|自動車メーカー

日産、新型エルグランドの一部デザインを公開 2026年度に発売 新開発の1.5リットルeパワー搭載

- 2025年4月22日 19:20|自動車メーカー

日産、2025~26年度に投入予定の新型車を公開 3代目リーフはクロスオーバーに変身 マイクラはルノーと共同開発EVに

- 2025年3月27日 15:00|自動車メーカー

三菱自動車が社長交代会見 次期社長の岸浦恵介氏「コスト競争力ある中国勢とどう戦うか」

- 2026年1月22日 18:00|自動車メーカー