日刊自動車新聞社の事業は50年代半ば以降、モータースポーツの分野にも広がった。55年にわが国初のアマチュアによるオートバイレース「富士登山オートレース」を開催し、57年には日本オートバイ連盟(MFJ)の前身であるオートバイクラブの設立を提唱している。さらに59年には、自動車オーナーを対象にしたクラブ組織「日本モータリストクラブ」(JMC)を立ち上げ、運営会社「株式会社ジェー・エム・シー・サービスセンター」を設立。JMCはモータースポーツイベントやドライブ会、工場見学会などの活動を展開した。

JMC主催のイベントとして今も語り継がれるのが、59年に第1回を開催した「日本アルペンラリー」だ。同ラリーは1千~2千㌔㍍に及ぶ過酷なコースを3~4日かけて走り抜けるもので、日本初の本格的山岳ラリーと位置付けられている。当時の木村正文社長はオートバイ誌ですでに二輪車のラリーを開催していたこともあり、四輪車での開催にも意欲的だったとされる。また、58年に1回だけ開催された「日本一周読売ラリー」が平地のコースだったため、よりスポーツ性の高い山岳地帯の日本アルプスにコースを設定した。

75年の第17回大会初日に発生した事故が遠因となり、76年の第18回を最後に日本アルペンラリーは打ち切られた。しかし、その実績は引き継がれ、日本初の国際格式ラリー「第19回スパイク・インターナショナル 日本アルペンラリー」(2001年)の開催へとつながった。

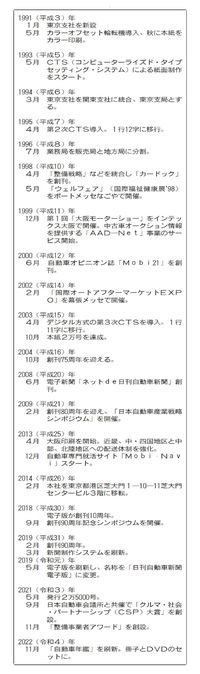

日刊自動車新聞社は近年では「大阪モーターショー」(1999年~)や「国際オートアフターマーケットEXPO」(2002年~)などのイベントを開催する一方、「クルマ・社会・パートナーシップ(CSP)大賞」(日本自動車会議所共催)や「整備事業者アワード」といった顕彰事業にも取り組んでいる。08年には電子新聞「ネットde日刊自動車新聞」を開始。19年に大幅リニューアルし、名称も「日刊自動車新聞電子版」に変更し、継続的に内容の拡充を図っている。

日刊自動車新聞が創刊した昭和初期から令和の今日まで、日本の自動車産業は黎明期・発展期・成熟期を経て、世界的な激動のときを迎えている。変化する社会や人々の暮らしにクルマがどう貢献し、自動車産業が日本の基幹産業としてどう発展していくのか。その道筋を示し続ける使命はこれからも変わらない。