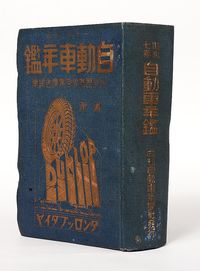

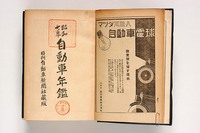

日刊自動車新聞創業の地は、現在の東京都港区西新橋。当時の陣容は配達員15人を含む120人だったという。輪転機も自社で備え、印刷も行っていた。創刊当時の経営は苦しかったというが、北海道、九州、朝鮮、台湾、大連に相次いで支局を開設した。31年には「自動車年鑑」も発刊している。

一時的だが、題字を変更したこともあった。36年2月の創刊記念日に「交通新聞」に変更。さらに同年7月には工業紙から幹部を迎え、「工業日日新聞」に改題した。しかし、この業容拡大策が裏目に出て経営は悪化。翌37年秋には印刷機の売却などにより人員体制を150人から15人に縮小せざるを得なかった。頁建ても4頁に縮小し、印刷を外注するといった大改革を余儀なくされた。

その後、40年の業界紙の第1次新聞統合では5社を買収して生き残ったものの、42年の第2次新聞統合で中外商業新報(現在の日本経済新聞)に題字と紙の配給権を売り、10月31日付で廃刊した。

戦後は47年10月に週2回の発行で「日刊自動車新聞」を復刊する。用紙統制の解除により、52年1月からは名実ともに日刊紙となり、閉鎖されていた支社体制も再開した。マイカー時代の到来を予期して、57年には「日曜版」を発行して無料で配布した。翌58年には海外向けに「ジャパン・オートモーティブ・ニュース」を創刊し、138カ国に配布した。さらに61年に「外国車アルバム」、65年に「国産車アルバム」、71年に日曜版を基にした週刊誌「ザ・モーター」を創刊するなど、自動車オーナー向けの媒体を相次いで発行した。73年3月には、現在の「月刊整備戦略」の前身となる「整備工場 戦略経営時代」を創刊している。