ホンダと日産自動車は車載ソフトウエアのアップデートで自動車を進化させるSDV(ソフトウエア・デファインド・ビークル)や電気自動車(EV)などの領域で協業することで合意した。ホンダと日産は社風や顧客層が異なり、事業上のつながりもこれまでほぼ...

関連記事

ホンダと日産の協業、系列サプライヤーが状況を注視 業界再編の可能性 発注先絞り込みの恐れも

- 2024年8月5日 05:00|自動車部品・素材・サプライヤー, 企画・解説・オピニオン

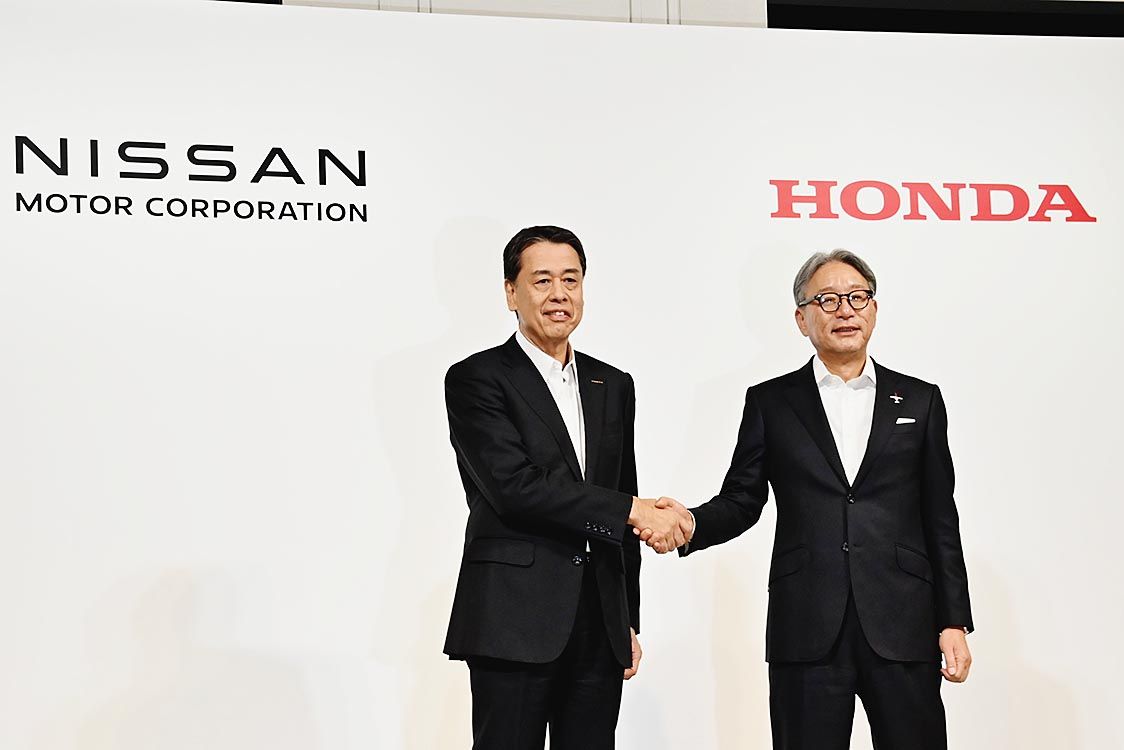

ホンダと日産、協業を発表 SDVを共同研究 電池やeアクスルも仕様共通化 800万台のスケールメリット活用

- 2024年8月1日 16:10|自動車メーカー

〈ニュースの底流〉スズキの技術戦略 環境に優しい〝下駄〟に挑む

- 2024年7月24日 05:00|自動車メーカー, 企画・解説・オピニオン

三菱自動車が社長交代会見 次期社長の岸浦恵介氏「コスト競争力ある中国勢とどう戦うか」

- 2026年1月22日 18:00|自動車メーカー

トヨタ、降雪で稼働停止の国内3工場 1月23日は稼働再開 アルファード・ノア・ハイエースなどを生産

- 2026年1月22日 16:00|自動車メーカー