関連記事

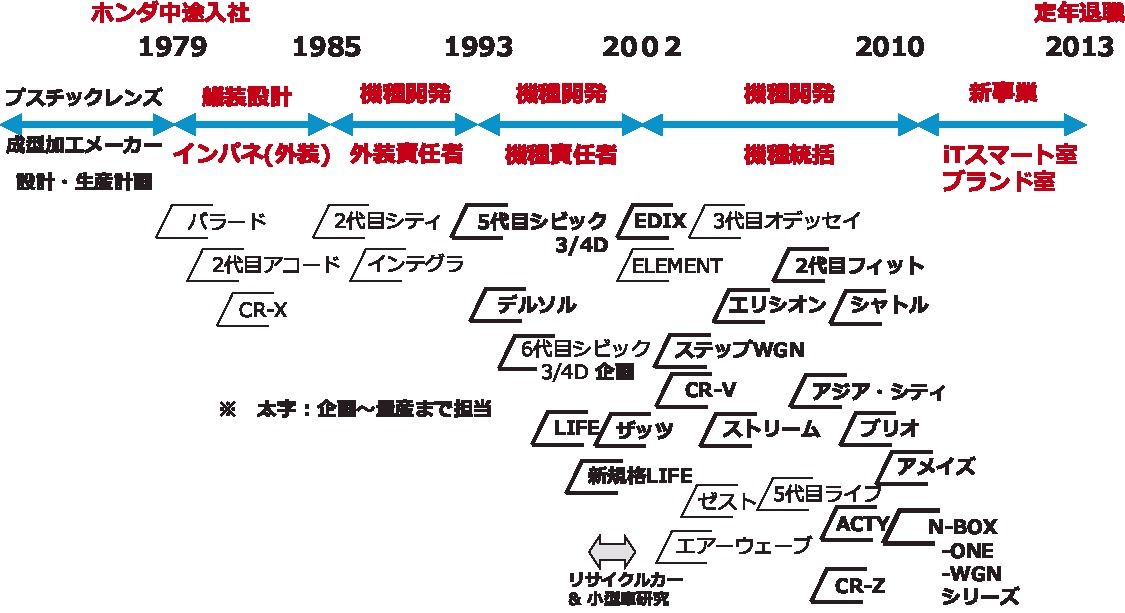

連載「私のホンダ記録」(32)N-BOXシリーズの開発〈4〉最終章 繁浩太郎

- 2022年12月24日 05:00|企画・解説・オピニオン, 連載・インタビュー

連載「私のホンダ記録」(31)N-BOXシリーズの開発(3-下)繁浩太郞

- 2022年12月3日 05:00|企画・解説・オピニオン, 連載・インタビュー

連載「私のホンダ記録」(30)N-BOXシリーズの開発(3-上)繁浩太郞

- 2022年11月26日 05:00|企画・解説・オピニオン, 連載・インタビュー

連載「私のホンダ記録」(29)N-BOXシリーズの開発(2)繁浩太郎

- 2022年10月22日 05:00|企画・解説・オピニオン, 連載・インタビュー

衆院解散で予算の年度内成立が困難に 環境性能割や軽油の暫定税率廃止にも影響か

- 2026年1月20日 05:00|政治・行政・自治体