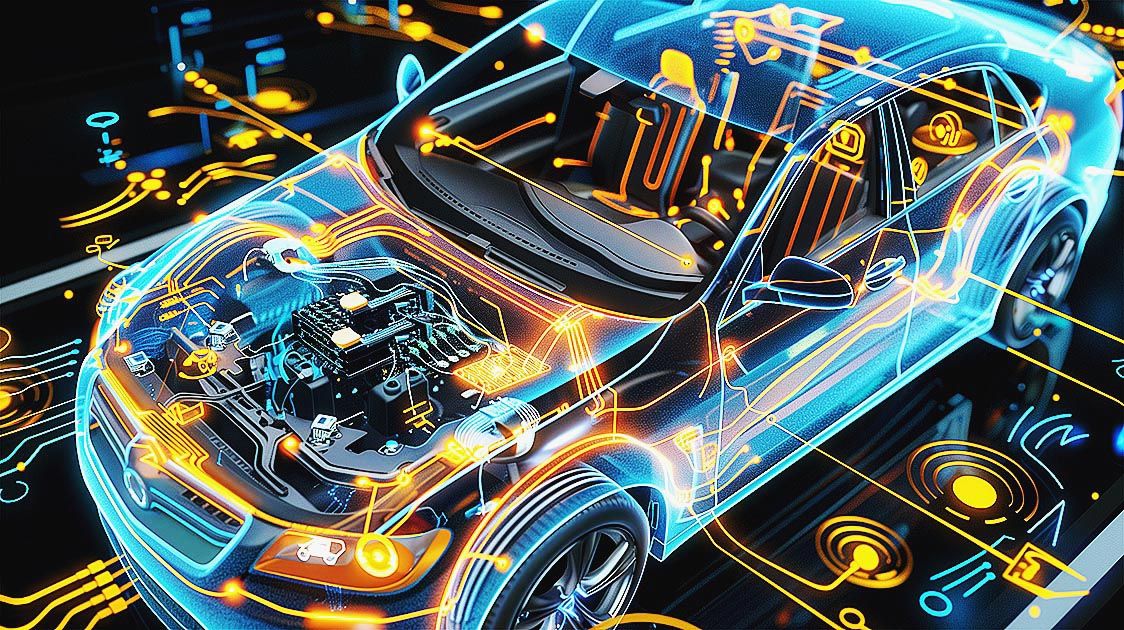

サプライヤーの間で、電気/電子プラットフォーム(E/Eアーキテクチャー)の変化を見据えた取り組みが広がっている。電子制御ユニット(ECU)を領域ごとに統合する「ゾーンアーキテクチャー」が次世代車で広がるとの判断が背景にあるためだ。「世界最...

関連記事

国内自動車メーカー、電気・電子プラットフォームのシステム構成見直し 次世代EVでの集中制御は先送り

- 2024年12月12日 05:00|自動車メーカー

VWとリビアン、共同出資会社が始動 開発技術は2026年発売の車両に搭載

- 2024年11月15日 05:00|自動車メーカー

マツダ、E/Eアーキテクチャー共通化してもECUは独自開発 ドライバー主体でADASに独自色

- 2024年9月27日 05:00|自動車メーカー

消費者の購入意欲、エンジン車が上昇 販売方法はオンライン希望が減少 KPMG調べ

- 2026年1月5日 17:30|自動車部品・素材・サプライヤー

NTTなど「Mujin」と提携 ロボットの遠隔操作など支援

- 2026年1月5日 17:30|自動車部品・素材・サプライヤー