関連記事

トヨタ、「ランクル」の競争力を強化 日野・羽村工場を譲り受け

- 2025年6月12日 05:00|自動車メーカー

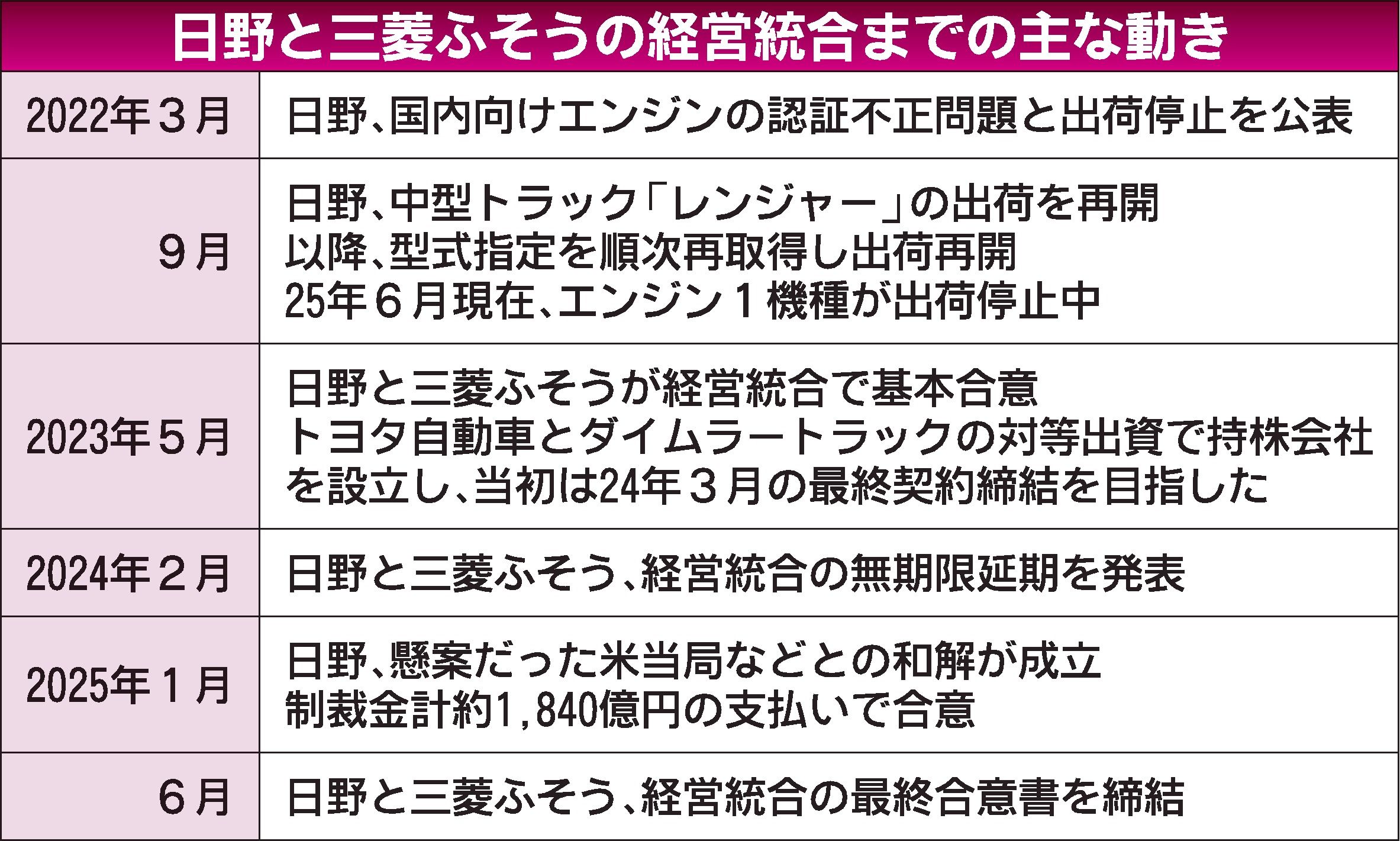

日野・三菱ふそう経営統合で会見 ブランドは維持 トヨタの議決権は小型トラックの独禁法対応

- 2025年6月10日 22:20|自動車メーカー

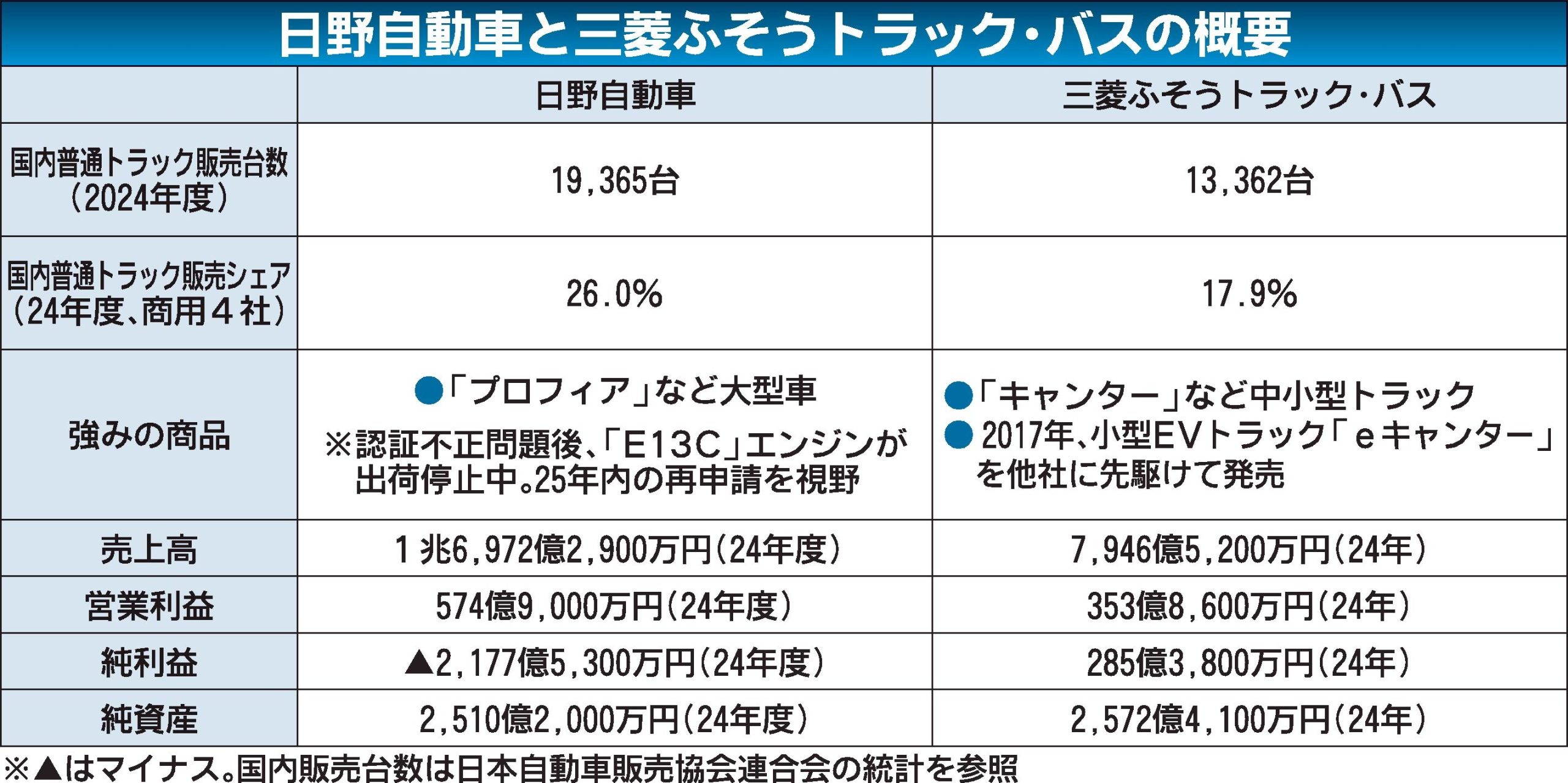

日野と三菱ふそう、経営統合で最終合意 新会社を来年4月上場 議決権はトヨタ19.9%、ダイムラートラック26.7%

- 2025年6月10日 17:00|自動車メーカー

商用車メーカー、EVトラックで新提案 ハードとソフト組み合わせ 普及に試行錯誤

- 2025年5月29日 05:00|自動車メーカー