関連記事

〈ニュース知ったかぶり!?〉日産、これからどうなる? 今期最大7500億円の最終赤字見通し

- 2025年5月8日 05:00|自動車メーカー

日産、過去最大の赤字に 2025年3月期の通期純損益を7000億~7500億円に下方修正

- 2025年4月24日 18:40|自動車メーカー

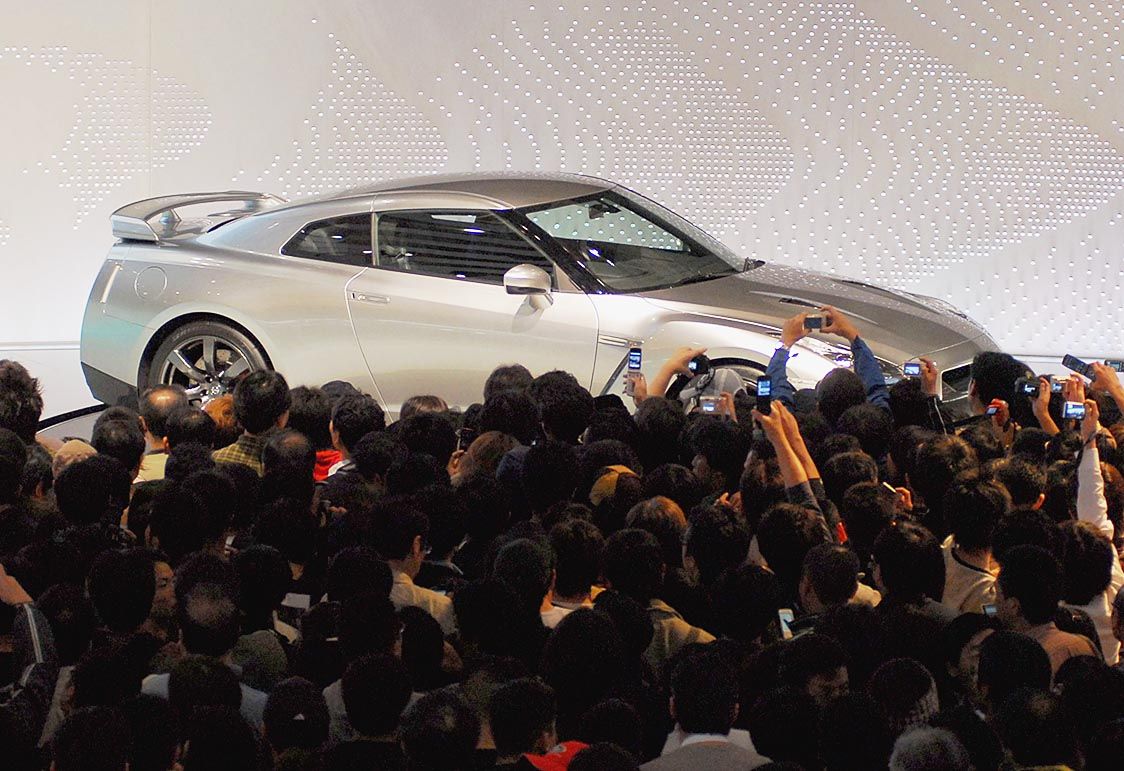

日産、R35「GT-R」の受注終了 18年の歴史に幕 生産は2025年8月まで

- 2025年3月5日 05:00|自動車メーカー

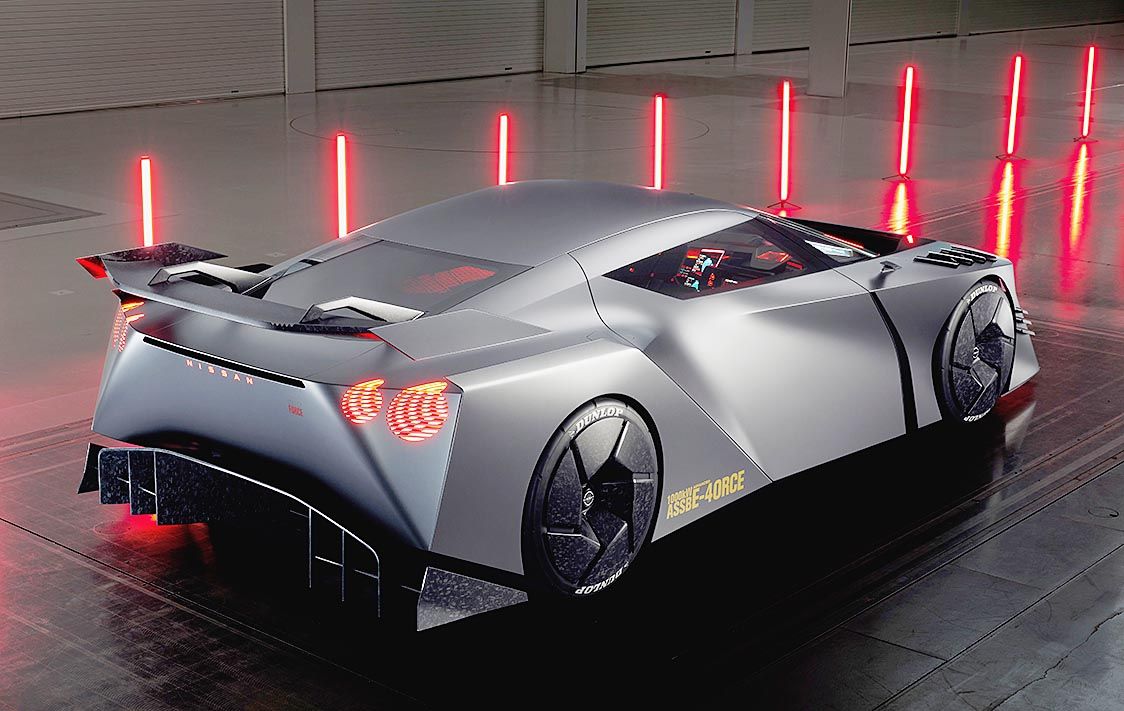

日産、「GT-R」の2025年モデルを6月発売 販売計画は1500台 最大151万円値上げ

- 2024年3月15日 05:00|自動車メーカー