関連記事

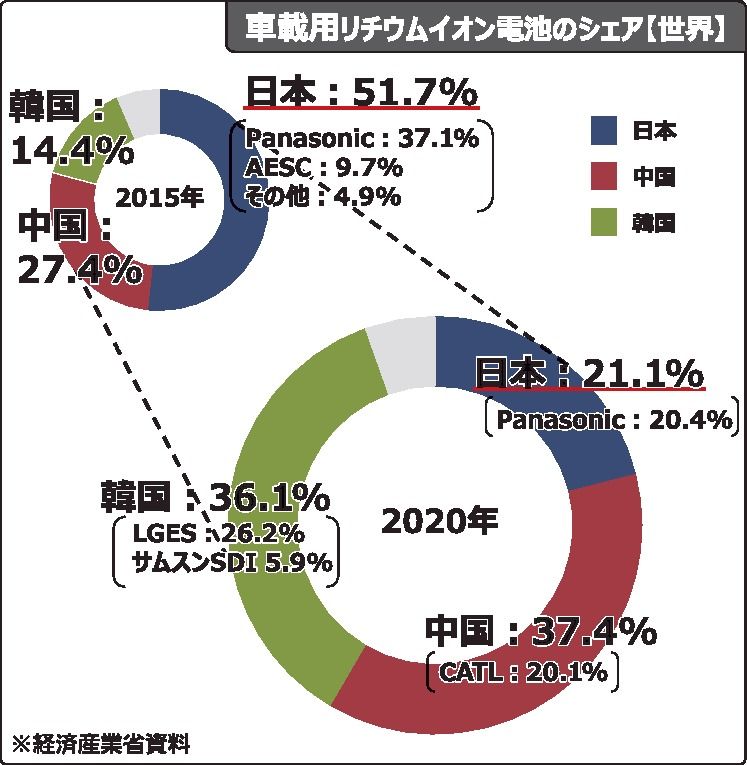

〈ニュースの底流〉パナソニックHD、試練の電池事業 補助金頼みの綱渡り

- 2024年5月14日 05:00|自動車部品・素材・サプライヤー, 企画・解説・オピニオン

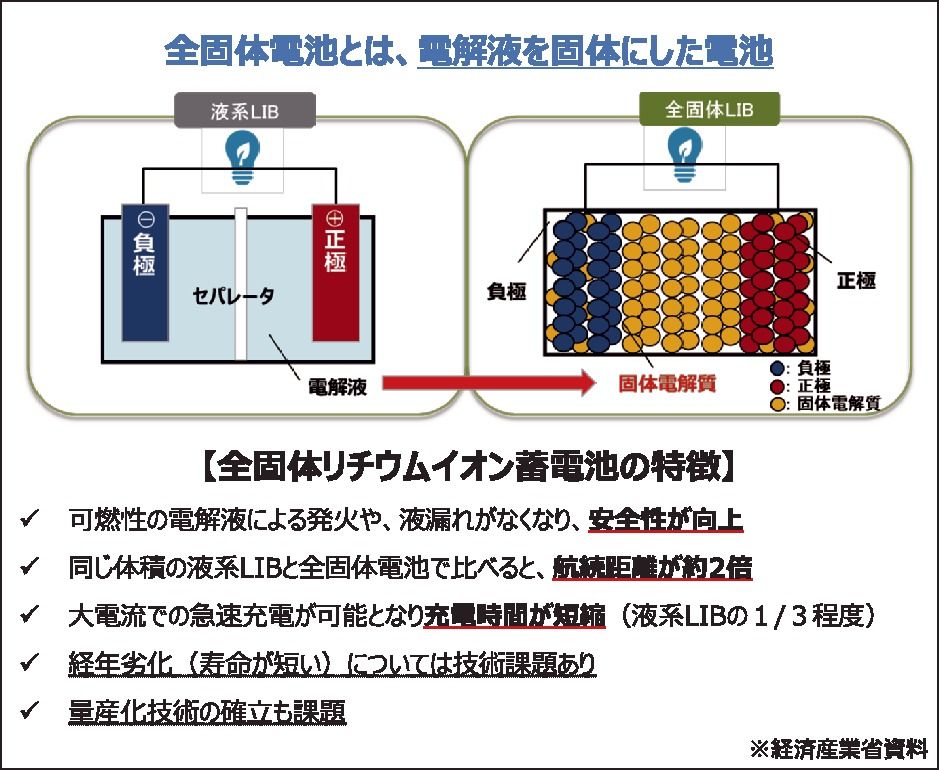

〈アドテク〉日産、全固体電池開発 「1リットル当たり1000ワット時」実現にめど

- 2024年4月18日 05:00|自動車メーカー, 自動車部品・素材・サプライヤー

中国・広州汽車、全固体電池を2026年に実用化 アイオンの高性能EV「ハイパー」に搭載

- 2024年4月16日 05:00|自動車メーカー

サムスンSDI、全固体電池を2027年に量産開始 日本勢に先駆けて市場投入

- 2024年3月9日 05:00|自動車部品・素材・サプライヤー

〈ニュースの底流〉トヨタと組んだ出光興産、固体電解質事業の勝算は? 背景に燃料油事業への危機感

- 2023年10月24日 05:00|自動車部品・素材・サプライヤー, 自動車メーカー, 企画・解説・オピニオン

トヨタ、トヨタガズーレーシングの名称変更 技術者の違和感と思いを形に 認証問題への反省・自戒も

- 2026年2月7日 05:00|クルマ文化・モータースポーツ, 自動車メーカー