関連記事

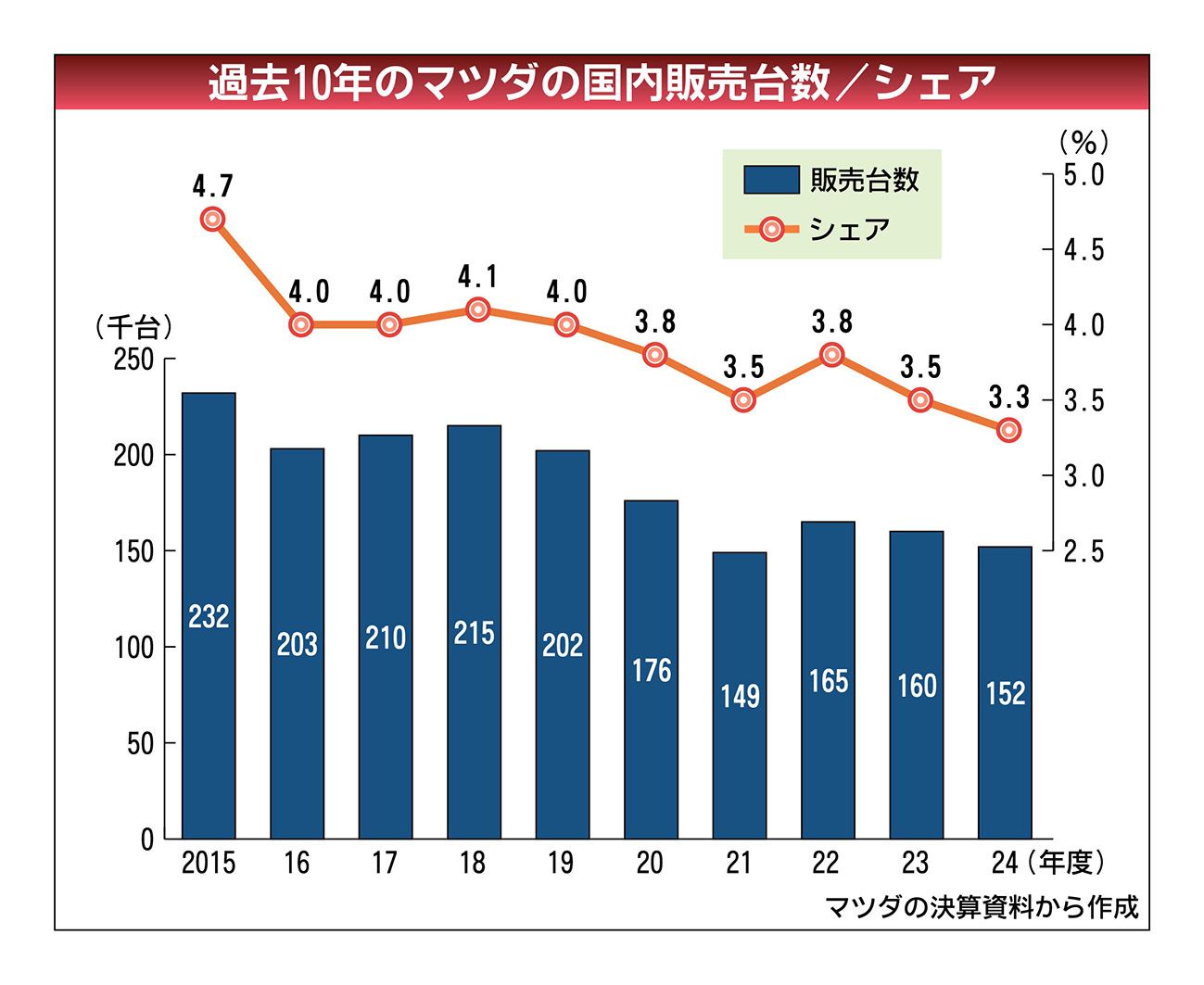

マツダ、国内販売を立て直し 年販20万台へ10都市を「重点市場」に位置づけ

- 2025年6月20日 05:00|自動車メーカー, 自動車流通・新車ディーラー

マツダ、通期決算見通しを未定に トランプ関税影響読めず 2025年3月期は過去最高の売上高

- 2025年5月12日 16:00|自動車メーカー

〈乗用車メーカー2024年度実績〉マツダ 販売低迷の国内 生産も6.3%マイナス

- 2025年4月25日 05:00|自動車メーカー

マツダ、「マツダ6」を生産終了 SUV市場の拡大で

- 2025年3月11日 05:00|自動車メーカー

マツダ、CX-5・CX-30・マツダ3・マツダ2の仕様構成見直し 人気の仕様を追加

- 2024年12月2日 05:00|自動車メーカー