Q 自動運転技術って、今はどういう段階にあるの?

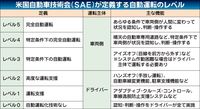

A 過去を少し振り返ると、「自動運転」という言葉が世の中に広まったのは2013年に日本で開かれた国際会議からです。もちろん、いきなり自動運転技術が登場したわけではなく、長年の地道な研究開発があってこそです。こうした中〝高根の花〟だったセンサーや通信技術の高性能・低価格化が進み、先ほどの国際会議で行われたデモンストレーション走行がメディアの関心を引き、自動運転が世の中に知れ渡ったというわけです。ちなみに、一口に自動運転と言っても人によってイメージが違いますし、定義をつくらないと開発や普及に困るので、今は別表のようなレベル分けがなされています。

こうして10年代前半に〝自動運転ブーム〟が起き、「自動運転は2020年代に普及する」などと喧伝(けんでん)する欧米メーカーも出始めました。しかし、特に別表の「レベル3」は意外と開発が難しいことが分かり、開発は足踏みしていました。

Q レベル3は、どうして開発が難しいの?

A レベル3からは、一定条件下でシステムが運転を肩代わりします。つまり、事故などが起きた場合、システムに瑕疵(かし)があれば、製造物責任がメーカー側に生じてくるのです。もちろん機械である以上、100%の信頼性はありませんが、それでもメーカーとしては高価なセンサーをたくさん使ったり、専用の高精度地図を併用するなどして、不測の事態に備えなければいけません。またレベル3では、システムの作動限界を超えると人間に運転を促しますが、この〝引き継ぎ〟も意外と難しいようです。というわけで、これまではレベル2と、低速で走るレベル4の実用化は進みましたが、レベル3の開発はさほど進んでいませんでした。しかし、ここ数年で状況が変わり、レベル3や4の開発が活発になってきました。

Q それはどうして?

A 人工知能(AI)の進化があります。先ほど「レベル3は高価なセンサーをたくさん使ったり、専用の高精度地図を併用する」と言いましたが、これまでの自動運転は、こうしたセンサーや地図情報を基に、想定される交通環境への対応を細かくソフトウエアのアルゴリズム(計算手順)で規定する「ルールベース」で開発されてきました。これはかなり大変な作業でコストもかかります。

ところが「エンド・トゥ・エンド(E2E)」と呼ばれる自動運転は、膨大な交通シーンと適切な対処方法を学んだAIが、交通状況の把握から判断、操作指示を担います。ルールベースと比べてセンサーなどの数が少なく、構造がシンプルで対応も柔軟な自動運転が可能になるのです。もっともAIでも間違うことがありますし、その理由が人間にわからない〝ブラックボックス〟だと、先ほどの製造物責任にも関わるため、ルールベースにこだわる企業もあります。一方で、操作や判断の理由を文章などでAIに説明させる研究も進んでいます。

Q 海外では無人タクシーも走っているみたいだね?

A 米国ではアルファベット(グーグルの親会社)傘下のウェイモが、カリフォルニア州などでレベル4の無人タクシーを走らせています。中国でも北京や重慶など一部の都市で無人タクシーが走っています。人身事故を起こして〝炎上〟したり、開発資金が続かず経営破たんする企業もありますが、今はどちらかというと、E2E技術で開発が活発になっている印象です。ウェイモの無人タクシーに乗った人によると、特に違和感や不安はなかったそうです。

Q 日本での開発と事業化に向けた状況は?

A 日本政府は、旅客分野で「自動運転移動サービス」を27年度までに100カ所以上で実現する目標を持ちます。新東名高速には「自動運転サービス支援道」をつくり、こちらは物流(商用車)を中心に運転支援から自動運転へと完成度を高めていく計画です。自動運転サービス支援道は、今後10年で東北~九州間の高速道路に広げ、先ほどの自動運転サービス用としても、全国100地域の一般道に整備する方針です。いすゞ自動車は、27年度にレベル4トラックの実用化を目指しています。米ウェイモも初の海外展開の舞台に東京を選び、今春からE2E用のデータ収集をスタートさせています。

Q 乗用車の自動運転の実現への見通しは?

A 今のところ、レベル4実現への目標年度を公表しているメーカーは皆無で、当面は、責任を今まで通りドライバーに負ってもらうレベル2の高度化(レベル2プラスなどと呼ばれています)が主流になると思われます。センサー類の増加に伴うコスト面や、事故時のメーカー側の法的責任への考え方など、レベル4の本格的な普及には克服すべきハードルが多く残っているからです。

ただ、自動運転スタートアップ、ティアフォーの加藤真平社長CEO(最高経営責任者)は「自動運転は現在、『第1世代』だ。ある地域の決まった道を走らせる。生成AIの登場で『第2世代』へ徐々に移行している。どこでも走れるようになるが、レベル4ではところどころで止まってしまう。生成AIで扱えるのがカメラからの映像に限られているからだ。『第3世代』ではLiDAR(ライダー、レーザースキャナー)やレーダー、生成AIの組み合わせで、走行範囲にほぼ限界がなくなる。すると、ロボットタクシーと乗用車の垣根がなくなる。2030年以降のどこかで訪れるだろう」と予測しています。しかし、実際にどうなるかは、技術やコストだけではなく、運転免許や保険といった規制・制度面との整合、混合交通下での社会的受容性(社会にスムーズに受け入れられるかどうか)も関係してくるため、将来像を描くのはなかなか難しいと言えます。