●クルマの商売

日産自動車とホンダの統合話はあっけなく終わったが、日産は大丈夫なのだろうか?日産はなぜダメになったのか?

日本はトヨタと日産の良いライバル関係が自動車産業をリーディングして発展してきた。その後、日産はトヨタとのライバル関係がなくなり、後発のホンダが伸びた。トヨタとホンダのクルマづくりの理念には共通点があるが、日産はどうなのか?

トヨタが2009年の〝リーマン騒動後〟に初の赤字に転落した時、当時の豊田章男副社長は「もっといいクルマづくり」というスローガンを発信した。従来のトヨタらしく?「経費削減して販売頑張ろう」ではなかった。

またホンダは「本田宗一郎の会社だった」ということから、何がなんでも何が起ころうと(笑)、本質的には「商品(技術)開発ファースト」で創業以来やってきた(今現在は「知らんけど!」)。

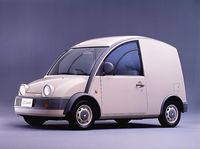

一方、日産はどうだったのか?「Be―1」「パオ」「フィガロ」「エスカルゴ」「ラシーン」(写真1~4)…など、新技術はないが、見た目や雰囲気が良いクルマを〝バブル景気〟の頃に創った。評判を得たがいずれもバブルと共に消えた。いろいろなことにチャレンジするのは悪いコトではないが、自動車会社が技術を二の次にして「売れれば良いのだ」になっていいのか?という疑問が残った。それでは技術を頑張っている社員のモチベーションは下がる。

その後に環境対策車=電気自動車(EV)と定めて「リーフ」を開発したが、補助金や充電インフラなど多くのことを他人任せのままだったし、「eパワー」は北米では通用しない技術だ。技術的な取り組みや顧客の価値観の掘り下げが浅いまま、トップの業務指示だけで開発してきたのではないか?

日産問題の本質は、メーカーの本分を軽視し顧客の喜ぶ商品が創れないという「商品開発体質」にあるように感じた。

●クルマの本質を考える

クルマは機械なのに「愛馬」などと同じように「愛車」と呼ぶ人がいる。その人にとって感情の対象になっているということだ。ナゼ人の感情の対象になるのか?

クルマはドイツで発明されたが、多くの人々が購入し普及したのは大量生産で安くなった「T型フォード」(写真5)が最初だ。これは、当時の多くの人がクルマは便利/楽というような「機能的価値」を知って需要が大きかったところに、T型フォードが廉価で発売されたことによる。つまり、雨風をしのいで人と荷物などを載せてドア・トゥ・ドアで楽に速く移動できるというようなクルマの機能的価値を顧客は喜んだ。

一方で、幼稚園くらいの幼児をプラスチックのおもちゃのクルマに乗せて坂をゆっくりと走らせると「キャッキャッ」と声を上げて喜ぶ(図1)。

その幼児にとっては、歩くよりもウンと速い経験をしたことのない速度から、周りの景色の動きも含めて、新しい世界の経験なのだろう。滑り台よりも喜ぶ。

たとえ大人でも、クルマで走る速度の速さは刺激的で楽しく、非日常世界の経験だ。しかもドライバーの意のままに走るクルマは「しもべ」のようで、ある種の優越感から高揚するのかも知れない。

また、人は速く走ることに「成長」や「発展」なども心理的に感じているような気がする。「成長」「発展」「優越感」などのプラス面だけではなく、「悲しみ」「怒り」「恐怖」などマイナス面ももたらしてくれるクルマに対して、ペットに対するような感情的な親しみを抱き、結果「愛車」と呼ぶようになるのかもしれない。

もちろん、ユーザー全員がクルマのことを愛車と感じるわけではない。中には、機械道具に徹して使っている人も多い。それにしても、長年乗っていると不思議とクルマのことが可愛くなってくるのだ。

お客さんの購入検討時点での重視項目(図2)をみると、ナンバーワンは購入価格(今の時代は当たり前?)で、次にデザインの良さとなってその後に性能となる。デザインは情緒的な事柄だ。

いくら、購入検討時には価格が一番とはいえ、基本は「Value for Money(バリュー・フォー・マネー)」でValueも大切だ。クルマの黎明期には機能的なことが大切だったが、その後は予算から入り次第に情緒的なことが大切になっている。

クルマのCMも、当初はその走行性能の良さをアピールするものが多かったが、今ではクルマがペットや家族と並列に扱われているCMが出てきている(図3)。

つまり、クルマメーカーは工業製品を造っているだけではなく、人の愛情の対象になるべくモノを造っているのだ。