関連記事

収益改善進む国内タイヤメーカー4社、2023年1~9月期決算は全社が増益確保 TB用は欧米で不振

- 2023年11月17日 05:00|自動車部品・素材・サプライヤー

連載「回り続けるために サステイナブルタイヤ最前線」(1)サステイナブル原料比率 アピール合戦激化

- 2023年8月24日 05:00|自動車部品・素材・サプライヤー, 連載・インタビュー

ブリヂストン、東北大とゴムのシミュレーション基盤技術を共同研究

- 2023年8月16日 05:00|大学・研究, 自動車部品・素材・サプライヤー

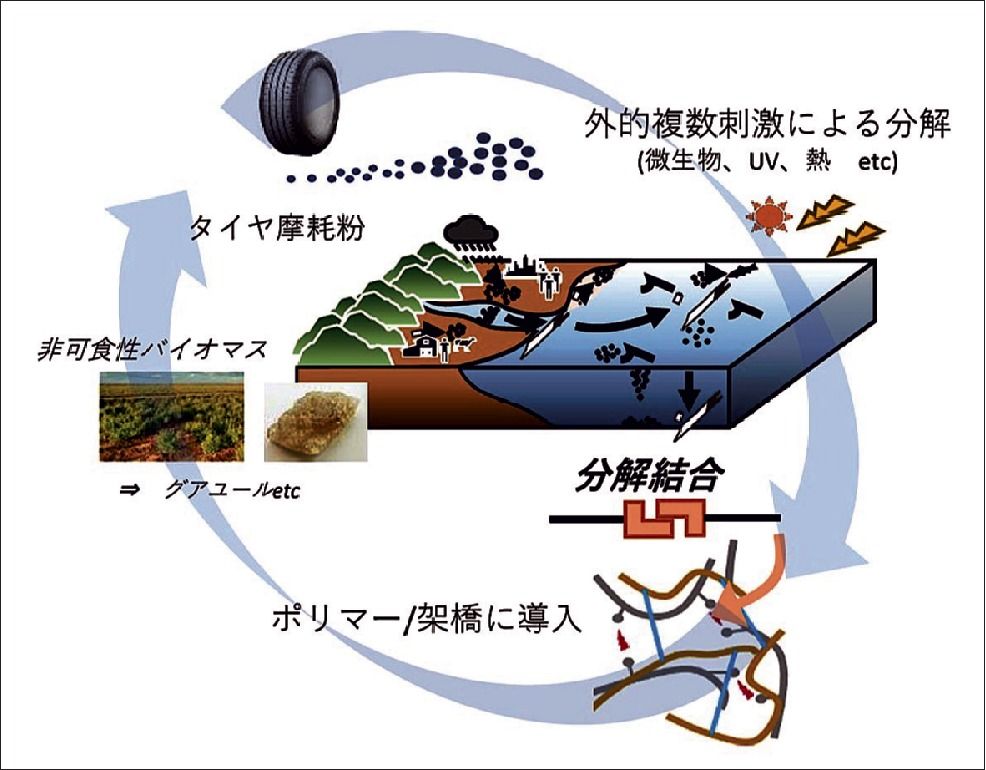

ブリヂストン、「再利用しやすいゴム」開発へ タイヤ資源循環の取り組み推進 「可逆架橋技術」を研究

- 2023年7月3日 05:00|自動車部品・素材・サプライヤー

ブリヂストン、廃タイヤから素原料を作り出すケミカルリサイクル技術試験を開始 水平リサイクルの実現へ

- 2023年6月19日 05:00|自動車部品・素材・サプライヤー

河西工業、群馬・館林工場を2027年3月めどに閉鎖 構造改革の一環で

- 2026年1月8日 17:30|自動車部品・素材・サプライヤー