関連記事

トヨタ、液体水素のテストカー「GR LH2レーシング・コンセプト」を初公開

- 2025年6月13日 05:00|自動車メーカー, クルマ文化・モータースポーツ

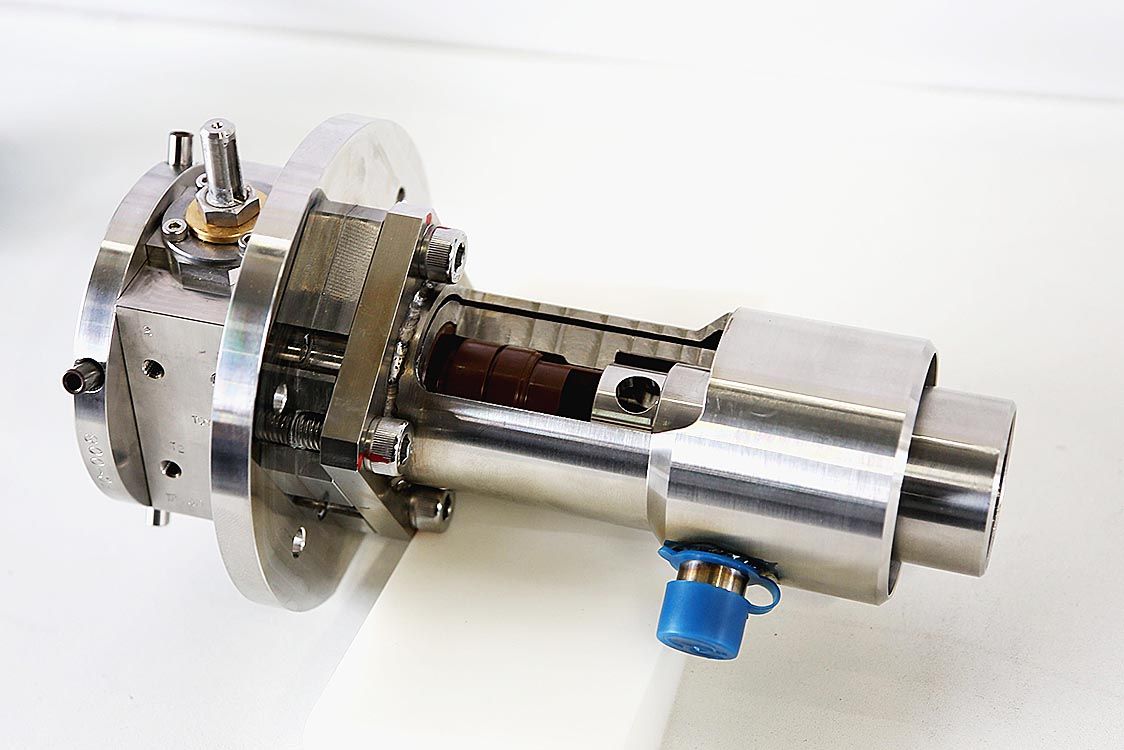

〈アドテク〉トヨタの水素エンジン技術 運輸部門での活用目指し改良進む 航続距離延長へHV

- 2024年11月25日 05:00|自動車メーカー, 企画・解説・オピニオン

トヨタ、世界初の水素HVを公開 2025年春にオーストラリアで実証開始

- 2024年11月19日 05:00|自動車メーカー

三菱自動車が社長交代会見 次期社長の岸浦恵介氏「コスト競争力ある中国勢とどう戦うか」

- 2026年1月22日 18:00|自動車メーカー

トヨタ、降雪で稼働停止の国内3工場 1月23日は稼働再開 アルファード・ノア・ハイエースなどを生産

- 2026年1月22日 16:00|自動車メーカー