中小企業庁は、2024年度下期における企業の価格交渉、転嫁の取り組み状況の調査結果を公表した。全体の価格交渉の実施率や価格転嫁率が前回調査より上昇している一方、「転嫁できない企業と二極分化の状態」(中企庁)になりつつある。サプライチェーン(供給網)の階層が深くなるほど、価格転嫁が浸透していないことも分かった。自動車業界でも、今後はより深い階層まで転嫁を進めていくことが必要になりそうだ。

全国の中小企業、約30万社を対象に、直近6カ月間の価格交渉・転嫁の状況についてアンケートし、6万5725社から有効回答を得た。

価格交渉の状況としては「価格交渉が行われた」と回答した企業は前回より2.8㌽増となる89.2%だった。実際の転嫁率も52.4%となり、前回を2.7㌽上回った。

協議に応じない一方的な価格決定の禁止を盛り込んだ「中小受託取引適正化法」の浸透が進み、価格転嫁の状況も改善傾向にある。ただ「全く転嫁できなかった」も約16%を占めるなど、二極化が進んでいる状況であり、中企庁担当者は「対策が必要だ」と語った。

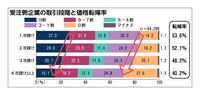

供給網の階層ごとに転嫁状況を見てみると、「一次」「二次」までは転嫁率が5割以上だが「3次」では5割を切り「4次以上」では4割にまで落ち込んだ。4次以上では、「全く転嫁できなかった」「減額された」企業が3割近くに上り、供給網全体の意識改善には至っていない状況がうかがえた。

業種別で見ると「自動車・自動車部品」の転嫁率は前回調査より3.7㌽増の53.4%となり、全30業種平均を1%上回った。「原材料費」「労務費」「エネルギー費」すべての項目で前回調査よりも転嫁率が上昇した一方「コスト上昇に伴う価格交渉・転嫁を行った翌月に、発注側企業から『原価低減』という値下げの交渉をされる」「価格交渉に伴って多くのエビデンスを要求され、資料作成に膨大な時間が取られる」など、価格転嫁活動がうまく機能していないケースも見られた。

今後は、トランプ米政権による関税措置の影響が交渉にも反映されることが予想される。健全な供給網の維持に向け、再度、価格転嫁活動を徹底する必要がありそうだ。