化学・繊維メーカーが、次世代の成長ドライバーとして自動車領域に活路を見出している。とりわけ国内産業をけん引してきた総合化学メーカーは、石油化学事業で採算が悪化し、医薬分野なども重石となる。こうした中、生き残りに向けて期待するのがモビリティだ。内外装や電気・電子部品向けなど、機能性が求められる高付加価値品であれば、台頭著しい中国勢などに対しても優位性を確保できると各社は見る。中堅化学メーカーや繊維メーカーも、電動車シフトやソフトウエア・デファインド・ビークル(SDV)の伸長を織り込み、独自の素材や部材で新たな需要の掘り起こしを狙う。

足元の業績は堅調だが…

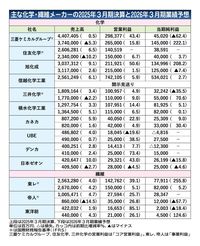

日刊自動車新聞がまとめた主要な化学・繊維メーカー13社の2025年3月期連結業績は、化学10社、繊維3社すべてが増収となった。営業利益も12社が増益となり、〝トランプ関税〟などで先行きが不透明な今期も11社が期初段階で営業増益を見通すなど、足元の事業環境は堅調に映る。

最大手の三菱ケミカルグループは、非経常項目での構造改革費計上などが影響し最終減益となったものの、コア営業利益は4割増と事業基盤は底堅い。今期はコア営業利益で約16%増と、さらなる上積みを目指す。目玉となるのが、子会社の田辺三菱製薬の売却だ。前期のコア営業利益に占める比率は2割強に上るが、自前でのさらなる成長は見込みづらいと判断。筑本学社長は「化学と医療との親和性が希薄化してきた」と背景を説明しつつ、「互いの成長のために袂を分かつ。売却は三菱ケミカルグループにとっても背水の陣になる」と覚悟をにじませる。

同じく医薬事業に苦労するが住友化学だ。子会社の住友ファーマの大幅損失計上で、24年3月期は過去最大となる3千億円超の最終赤字に転落。住友ファーマのリストラ策など「止血」が奏功し、25年3月期は385億円の黒字とV字回復を果たしたものの、傷が癒えたわけではない。水戸信彰社長は「財務指標はまだまだ回復途上。(今期からの中期経営計画期間に当たる)3年間は投下資本の抑制を徹底する」と話す。

「選択と集中」モビリティには光明

こうしたトレンドの中、光が当たるのがモビリティだ。住友化学は成長事業として農薬関連とICT&モビリティの2分野を掲げ、今後6年間にそれぞれ2千億円の戦略投資を実行する。モビリティ領域では、車載半導体向けに製造用高純度ケミカルや有機合成材料、車載ディスプレー向けに高機能材料などを展開している。水戸社長は「ICT&モビリティには今中計でもかなり投資する。モビリティは重要な成長ドライバーだけに、限られた資本を集中的に注ぐ」と意気込む。

背景にあるのはクルマの進化だ。車載半導体や、次世代コックピットを構成するディスプレーは、SDV化に伴って採用拡大が見込まれる領域。サプライヤーの開発競争も活発化する中、素材段階から存在感を示したい考えだ。

三菱ケミカルも次世代モビリティに焦点を当てる。得意とする炭素繊維複合材では、今期中にも新たな構造部品の供給体制を整えるほか、愛知県では高性能炭素繊維の生産能力増強や将来的な設備新設を織り込む。内外装部品はもちろん、電気自動車(EV)の車載電池ケースなど、展開先は幅広い。

化学業界は中国勢の急伸を受け、とりわけ汎用品を中心に競争が熾烈化する。石油化学プラントなどの大規模生産拠点をグローバルに展開する昔ながらのビジネスモデルは、安定的な地産地消体制を確立する半面、その〝アセットヘビー〟な体質が収益を蝕む。構造改革が待ったなしとなる中、各社の置かれた現状と将来構想、自動車事業の位置付けを見つめ直す。