関連記事

連載「AIがもたらす サイバーセキュリティー リスクを考える」(下)ソフト開発手法の転換必要

- 2025年1月17日 05:00|企画・解説・オピニオン, 連載・インタビュー

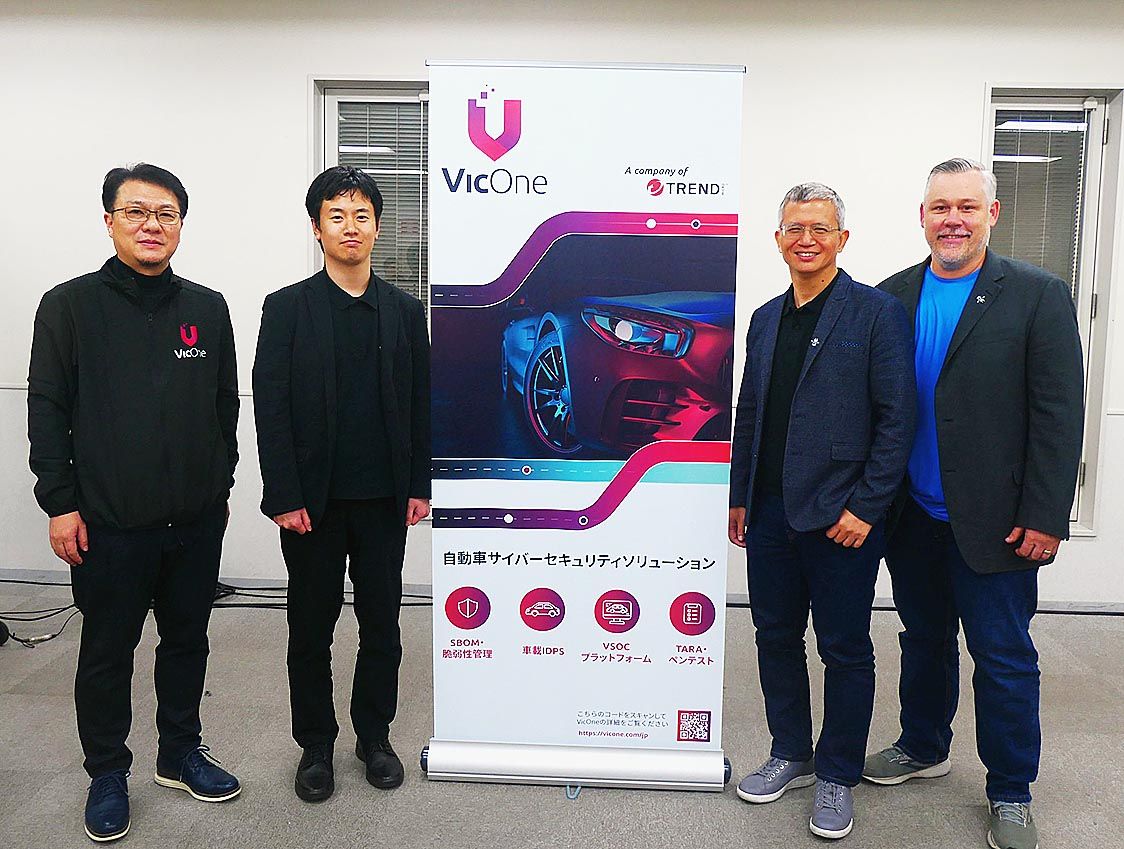

〈インタビュー〉自動車サイバーセキュリティーのVicOne(ヴィックワン) マックス・チェンCEO

- 2024年12月19日 05:00|自動車部品・素材・サプライヤー, 連載・インタビュー

国内自動車メーカー、電気・電子プラットフォームのシステム構成見直し 次世代EVでの集中制御は先送り

- 2024年12月12日 05:00|自動車メーカー

日本自動車工業会、佐藤恒治新体制が発足 米中リスクなど課題対応をトヨタがリード

- 2026年1月5日 05:00|自動車メーカー, 企画・解説・オピニオン

AI革命で選択迫られる自動車業界 競争力強化か雇用確保か 遅れ気味の日本でも導入の動き

- 2026年1月1日 05:00|企画・解説・オピニオン