2010年代前半、携帯電話からスマートフォン(スマホ)への移行が進む中、独自のOS(基本ソフト)を搭載したキーボード付きの端末で高い人気を保っていたブラックベリー端末のユーザーは全世界で8500万人もいた。しかし、アップルの「iOS」を搭載したアイフォーン、そしてアルファベット(グーグル)のアンドロイドOSを搭載した端末との競争に敗れ、ブラックベリー端末は市場から姿を消した。すべてのサービスの土台となるOSの拡張性や利便性が勝負の分かれ目となった。世界中の自動車メーカーが注力している電気自動車(EV)でも車の土台であるプラットフォーム(車台)の開発競争が激化している。

差別化の要素技術

自動車の性能を大きく左右するのはエンジンなどのパワートレインとプラットフォームで、自動車メーカーはこの部分の開発に最も多くの資金を投じている。EVの場合、エンジンが駆動用モーターとバッテリーに置き換わる。電池は進化の途上にあるものの、開発の主導権は電池メーカーが握っており、自動車メーカーが差別化するのは難しい。駆動用モーターも同様だ。自動車メーカーがEVを差別化するのに注力する部分がプラットフォームとなる。

自動車メーカーはこれまで自動車の走行性能や安全性能を向上するため、プラットフォームの形状を変更するなど、刷新してきた。しかし、技術はある程度成熟しており、最近はより多くのモデルを同じプラットフォームで製造できるようにするなど、どちらかというと開発効率化に主眼が置かれている。しかし、EV向けプラットフォームは今後、急速に進化する可能性があり、これが競争の軸になる。

EVの心臓部でもあるリチウムイオン電池の搭載方法で、その兆しは見え始めている。車載用リチウムイオン電池は電極と電解液で構成する電池セルを集めて接続し、モジュールにする。このモジュールを複数組み合わせた電池パックを車両床下に搭載するのが一般的だ。ここにきて電池の体積利用率向上やコスト低減、エネルギー密度向上を図るため、モジュールやパックを廃する技術開発が進んできた。

車載用電池で世界トップの寧徳時代新能源科技(CATL)はモジュールを廃した「セル・トゥ・パック」(CTP)技術を開発、北京汽車やテスラのEVで実用化した。テスラが21年2月に日本市場向け「モデル3」の価格をグレードによっては約156万円引き下げたのは、米国から中国に生産地を切り替えたのに加え、電池をCTP技術を使ったコバルトフリーのリン酸鉄リチウムイオン電池に切り替えたことで、コストを大幅に引き下げられたからだ。

CATLは今年6月、CTP技術第3世代となる電池パック「麒麟」を開発したと発表した。重量エネルギー密度の向上や冷却システムの改良で、10分間で80%充電が可能。サイズもコンパクトなため、乗用EVの航続距離1千キロメートルを実現できるとしている。CTP技術を採り入れた車載用電池の実用化にはEVのプラットフォームも対応する必要があり、麒麟は23年に量産される予定だ。

23年1月に日本の乗用車市場への参入を表明した中国の比亜迪(BYD)もモジュール構造を持たないCTP技術を搭載した電池「ブレードバッテリー」を開発、今年5月に発表したEV「海豹」に搭載する。ブレードバッテリーは、セルが電池パックを支える構造となっており、体積利用率を50%以上向上できるという。

CTPの次の進化も始まっている。「セル・トゥ・シャシー」(CTC)と呼ばれる技術で、電池セルを直接、シャシーに埋め込む方式だ。モジュールとパックを廃止し、電池セルの搭載量をさらに増やすことができる。CTC技術を実用化すればコスト低減やエネルギー密度の向上、軽量化などが図れるメリットがある。電池セルを直接シャシーに搭載するため、低重心化など、車両の重量バランスも取りやすくなるとみられる。

課題は安全性の確保だ。モジュールには過充電や過熱を防止する保護回路、電圧や温度を管理するバッテリーマネジメントシステムによって電池の発火を防止するなどの安全性を確保する役割を持つ。電池パックも同様に安全性を確保するシステムが組み入れられている。モジュールやパックを廃するCTC技術では、電池セル単位での監視・制御が必要となる。

メガキャスティングを導入するテスラ

CTC技術の実用化で先行しそうなのがテスラや中国系EVメーカーだ。特にテスラは、CTC技術の実用化を前提にしたものづくり体制を整えている。米国内工場には「モデルY」のアンダーボディーを一体鋳造できる「メガキャスティング」設備を導入している。メガキャスティングは複雑な構造を1工程で製造できるほか、部品点数の削減や軽量化にも寄与する。テスラはCTC技術の実現を公言しており、将来的にモジュールもパックも持たない電池セルを組み込めるようにした車台を一体鋳造する可能性がある。

トヨタ自動車も昨年秋の電池戦略説明会で、バッテリーコストを半減する技術の一環として、電池パックレスなどを含めて車両と電池を一体開発する方針を示した。CTC技術の実用化も視野に入れている。

CTC技術の実用化で懸念されているのが、シャシーと電池を一体化してあることから、交通事故などで衝突した時の修理コストが高額になることだ。その点、テスラや中国の新興EVメーカーは先進運転支援システム(ADAS)や自動運転などの衝突リスクを低減する技術を積極的に導入、ぶつからないクルマにすることで、CTC技術を実用化しやすくする。

EVの性能を大きく左右するシャシー技術が急速に進化する中、自動車メーカーもEV専用プラットフォームの開発を本格化している。先行しているのがフォルクスワーゲン(VW)グループで、EV専用プラットフォーム「MEB」(モジュラー・エレクトリック・ドライブマトリクス)を開発して、EV「ID.」シリーズをはじめ、グループ各社のEVに活用する。

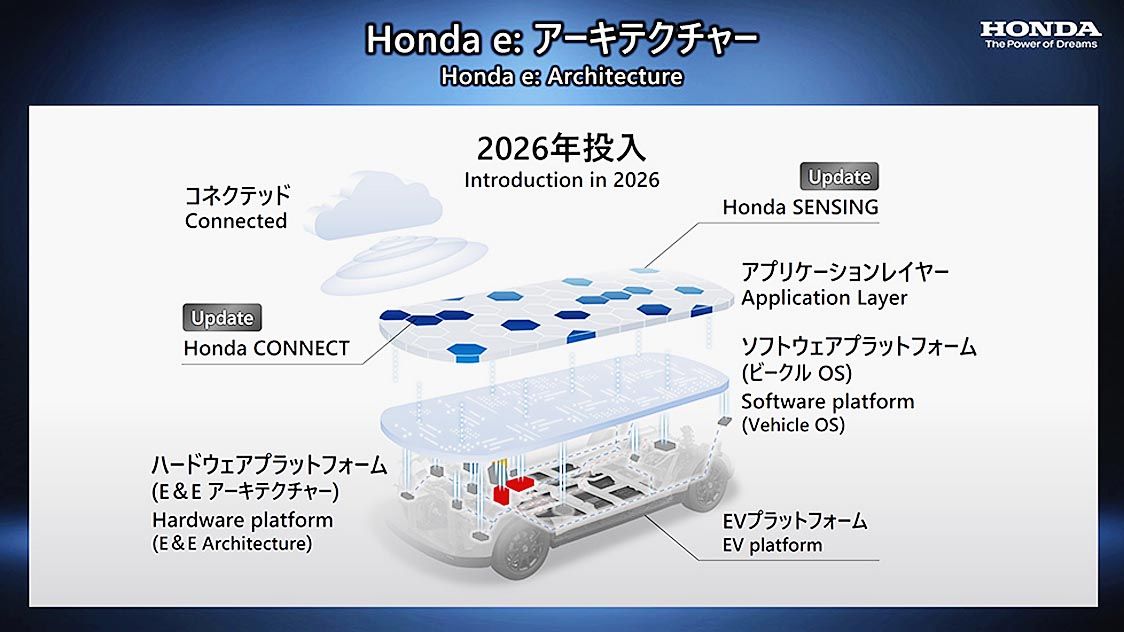

ホンダは今年、中国市場に投入したEV2モデルにEV専用プラットフォームを開発して実用化したが、これとは別に26年にEV専用プラットフォーム「e:アーキテクチャー」を開発する計画だ。新開発プラットフォームは、OTA(オーバー・ジ・エア)によって無線通信でソフトウエアをアップデートし、後から機能を追加できる新しいE&Eアーキテクチャーを組み合わせる。

マツダは「スカイアクティブEV専用プラットフォーム」を独自開発する計画だ。EV専用プラットフォームを使ってバッテリーの搭載量や全長や全幅が異なる複数のモデルを展開、E/Eアーキテクチャーも刷新する。ホンダ、マツダともに車体床下にバッテリーを敷き詰める方式で、CTPやCTCなどへの対応は明確にしていない。

現在市販されているEVはEV専業のテスラを除いて既存の内燃機関向けプラットフォームをベースにしているモデルが多い。ただ、テスラやBYDなどの新興自動車メーカーは、過去の成功体験やしがらみが少ないだけに、新しい技術を積極的に採り入れてEVを進化させている。将来の標準的なEVがどんな構造となるかは見通せないが、EVの差別化要因となる可能性のあるプラットフォームの進化をリードすることが、EV時代を生き残るためのカギとなる。

(編集委員 野元政宏)