半年近くに及ぶ芝浦電子へのTOB(株式公開買い付け)合戦が収束へ向けて進み出した。台湾の電子部品大手・国巨(ヤゲオ)は、外為法(外国為替及び外国貿易法)に関するクリアランスを取得したと発表。ホワイトナイト(友好的な買収者)として名乗りをあげたミネベアミツミは、買い付け価格をこれ以上、上げない方針を明らかにしている。経済安全保障への意識が高まる中、こうした対日投資に日本の当局がどう向き合うかも課題になりそうだ。

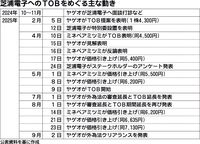

ヤゲオは今年2月、芝浦電子への同意なきTOBを表明。外為法に基づく届け出を政府に提出した。その後、届け出を一度取り下げた後、6月に再提出を発表。8月27日には「政府との協議が整った」と発表していた。

この間、財務省によるリストの定期更新に伴い、芝浦電子は外為法上の「コア業種」の1社に分類された。外為法では、買収対象企業が我が国の経済や安全保障にとって重要と判断されるとコア業種に区分される。ただ、買収が禁じられるわけではなく、買収に伴う経済安保上のリスクがないかどうか、当局による審査を受ける必要がある。

日本の上場企業、約4千社のうち、4分の1ほどがコア業種に分類される。自動車業界でも完成車メーカーやサプライヤー各社がコア業種だ。芝浦電子が手掛けるサーミスタ(温度センサー)は自動車向けが柱だが、航空・宇宙やミサイルなど、防衛関連にも用いられる。

ヤゲオは、審査内容を明らかにしていないが、関係者によると、ヤゲオは日本政府が示す条件を「丸のみ」(関係者)したという。例えば、重要事業や拠点を切り売りしたり、日本から移したりしないことや、役員構成など事業に影響を与えるような変更について、日本側からの掲示をほぼ受け入れ、承認にこぎ着けたようだ。

ヤゲオと当局の協議に、ある意味で翻弄(ほんろう)されたのは、ホワイトナイトとしてTOBを実施してきたミネベアミツミだ。同社は、これ以上の長期戦に付き合うことは難しいと判断。8月14日に示した買付価格の引き上げなどはこれ以上、考えないことを明らかにしている。

ミネベアミツミの貝沼由久会長兼CEO(最高経営責任者)は「ヤゲオが外為法上の手続きの未了を積極的に開示していなかった」と当初段階から批判し、審査のあり方についても「わかりやすい形にするべきだ」と提起する。

ただ、審査内容を透明化することは、企業秘密や安全保障上の情報の機微にもかかわるため難しい面もある。

地政学的リスクの高まりなどから、経済安保をめぐる関心が強まる中、国境を越えた投資をめぐる審査は世界的に増えるとみられる。実際、日本のコア業種の対象企業も増加傾向にある。審査の透明性を求めることが難しい中、日本政府として、こうした買収にどう向き合うかが課題になりそうだ。

(編集委員・山本 晃一)