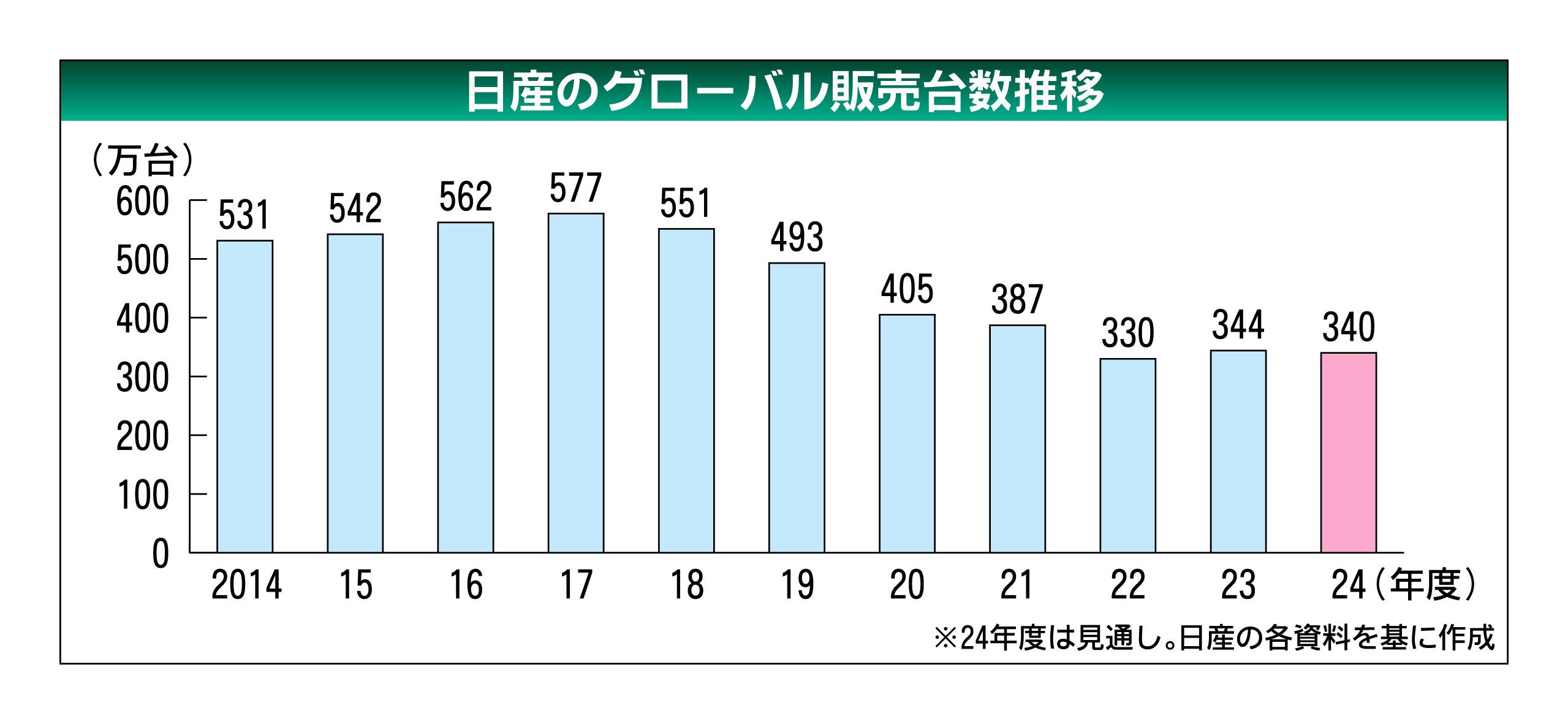

日産自動車向けを主力とする部品メーカーが、日産以外の自動車メーカーへの販路拡大を急いでいる。日産の世界販売台数はこの10年で3割以上減少。11月には生産能力をさらに2割削減する方針を示すなど生産規模の縮小を進めており、部品メーカーの経営も...

関連記事

日産系部品・車体メーカーの2024年4~9月期決算、車両減産が直撃 通期利益は5社が下方修正

- 2024年11月27日 05:00|自動車部品・素材・サプライヤー

日産系部品・車体メーカー6社の決算、2025年3月期予想は3社増収 中国事業がカギ

- 2024年5月20日 05:00|自動車部品・素材・サプライヤー

ホンダ・日産系のサプライヤー、トヨタ向け事業を拡大 トヨタの取引先分散で受注競争の激化必至

- 2023年6月14日 05:00|自動車部品・素材・サプライヤー, 自動車メーカー

日産系部品メーカー、日産・ルノーの出資比率見直し 電動化戦略の動向注視

- 2023年2月8日 05:00|自動車部品・素材・サプライヤー

インフィニオン、BMWの「ノイエ・クラッセ」でE/Eアーキテクチャー構築に協力

- 2026年2月18日 05:00|自動車部品・素材・サプライヤー

豊田合成、西溝口工場の廃棄物削減目標を前倒し達成 含水廃油中心に2012年度比97%減

- 2026年2月18日 05:00|自動車部品・素材・サプライヤー