近年、資源循環の重要性が再認識され欧州委員会で環境規制と法整備が強化されたことで日本市場において自動車向け再生プラスチック需要が急速に拡大し、再生原料の供給を担うリサイクルコンパウンダ―の存在感が増している。

石塚化学産業(東京都北区)は1954年の創業から再生原料の製造販売業を開始して以来着実な経営を積み重ね、現在はプラスチック原料の総合メーカーとして商社、樹脂コンパウンド、リサイクルの3つの事業を営む。同社が「サンフレッチェ機能」と呼ぶ3事業の相乗効果を武器に自動車向けリサイクル材事業の拡大を目指す。

高い物性要求への対応と安定供給がリサイクル材普及への喫緊の課題である。リサイクル材はその過程で物性劣化するため、高い品質を求められる自動車部品への採用は本来難しい。同社は積極的な設備投資とコンパウンド事業で培った物性改良技術と安定化技術により顧客のニーズに合った商品を提案する。関東工場(埼玉県加須市)に5トン能力の大型ブレンダーを2基、コンパウンド材開発向けに小型2軸押し出し機も設置した。

安定供給の実現は個社・業界単位での対応が必要不可欠となる。同社は材料設計段階で複数の種類を組み合わせ、リスク管理を徹底する。原料の回収ルート確立にも取り組む。リサイクル材の原料は工場の生産過程で発生したポリプロピレン樹脂(PP)等の端材や廃車由来樹脂が使用される。現状、同社は廃車由来樹脂を自動車メーカー系販売店由来のバンパーから回収しているが、今後の事業拡大を考えると「国内の自動車リサイクル事業者との連携は必要となる」と石塚会長は語る。

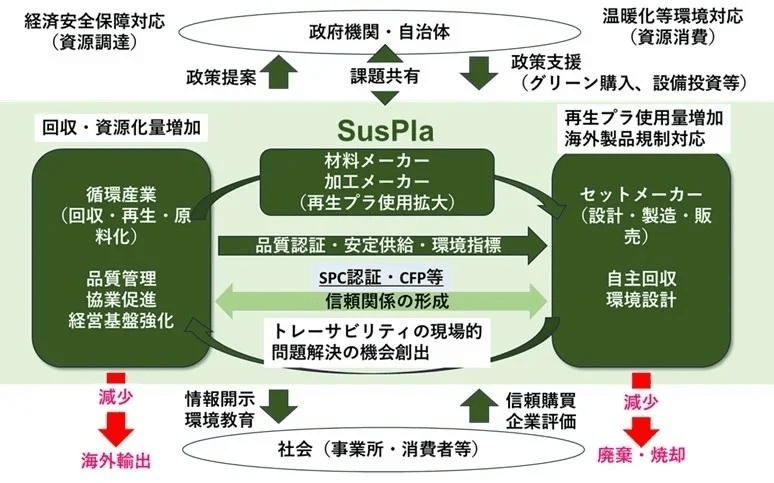

リサイクルプラスチックは回収コストや選別コストがかかるため、バージン材との価格競争に陥る。製造コストを下げ、高付加価値化を実現することが差別化につながる。今年の7月に品質向上・安定供給を資するマテリアルリサイクルによる再生プラスチック市場の拡大を目指す団体「SusPla(サスプラ=サステナブル・プラスチックス・イニシアチブ)」が設立され、同社の石塚勝一会長が理事長を務める。発足から3ヵ月で会員数は100社・団体を超えた。プラスチックの動静脈問わず、関連企業・団体、研究機関、公的機関が集まり、「2030年までに再生プラスチック市場の倍増」を目標として掲げ、邁進する。

廃車由来樹脂の安定供給実現では自動車リサイクル事業者の求められる役割も大きい。日本では26年4月から「資源回収インセンティブ制度」が導入される。解体業者や破砕業者が樹脂やガラスなどを回収してASRを削減すると、その原料分に相当する再資源化費用を経済的インセンティブとして付与する。原料の回収コストを減少させ、回収量を増やすことでリサイクルプラスチックの生産コストを下げ、低価格化を実現するのが狙い。今後リサイクルコンパウンダーと自動車リサイクル事業者は業界単位で協力し、再生プラスチック市場の拡大に努める。