年明けの米国ラスベガスで開催された世界最大のIT見本市「CES2023」で、新しいブランド「アフィーラ」と、開発中の電気自動車(EV)のプロトタイプを公開したソニー・ホンダ連合は、半導体大手クアルコムと提携、新型EVに高性能半導体を供給すると発表した。クアルコムは、ルノーが分社化して発足する予定のEV専門会社「アンペア」への出資も決めている。今回のCESでは、NVIDIA(エヌビディア)がメルセデス・ベンツ、現代自動車、比亜迪(BYD)、鴻海科技集団(ホンハイ)との新しい分野で提携することを発表した。

存在感高まる半導体メーカー

かつて半導体メーカーは、ティア2(2次部品メーカー)やティア3(3次部品メーカー)の扱いだった。今は自動車メーカーが新型車開発で、半導体メーカーと直接交渉するほど、その存在感と重要性は高まっている。「産業のコメ」と呼ばれた半導体は「自動車のコメ」となっている。

その自動車のコメ不足は依然として深刻だ。2020年末から始まった車載用半導体不足は「最悪期は脱した」と、回復傾向にあるものの、現在も自動車メーカーは減産などの生産調整を強いられている。「半導体不足は23年いっぱいは続く」(三菱自動車・加藤隆雄社長)と見る自動車メーカーが多く、新車供給遅れが解消するめどはたっていない。

車載用半導体不足の問題は当初、新型コロナウイルス感染拡大で、自動車需要が急減したのを受けて、車載用半導体の注文がキャンセルされたことに端を発する。その後、コロナ禍による巣ごもり需要で民生用の需要が急増、そこに自動車の需要が急回復したことから、半導体需給がひっ迫し、自動車生産ができなくなった。その後も米商務省による華為技術(ファーウェイ)向け半導体出荷停止の制裁の影響で、ファーウェイが市場から半導体を大量購入し、半導体不足が長期間にわたって続いた。

半導体メーカー各社が生産能力を大幅に増強した昨年夏ごろからは、パソコンやスマートフォン(スマホ)などの需要も一巡し、民生用半導体需要の減少で在庫も積み上がっている。にも関わらず車載用の不足が解消されないのは、自動車には40ナノメートル(ナノは10億分の1)以上のレガシー半導体と呼ばれる旧世代の製品を多用しているからだ。安全技術や環境対応技術を実現するのに使用される車載用半導体は「人の命」に関わることから高い品質が求められる。しかも自動車はモデルチェンジするまでの期間が民生品と比べて長く、補修部品向けにも必要なため、技術的に成熟したものを重視する。さらに自動車関連部品はコストに厳しい。

これに対してスマホやデータセンター、通信機器向けは、線幅が5~16ナノメートルの先端半導体が多く使用されており、半導体メーカーはこの分野への投資を増やしてきた。需給がひっ迫しているとはいえ、半導体全体に占めるシェアが1割前後しかなく、利益率も低い車載向けのレガシー半導体に新たに投資する半導体メーカーは存在しない。結果的に、民生向け半導体の在庫が積み上がる中で、車載向けの需給ひっ迫が続いている。

車載向けに不足している半導体の種類は現在、「ASIC」と呼ばれる自動車の特定用途向けの半導体や、単一機能向けのディスクリート半導体といった低性能のものが中心。これらの半導体への投資は漸減傾向にある。

自動車メーカー各社は対策として、汎用半導体での代替や、在庫積み増し、半導体メーカーとキャンセルなしの長期契約締結、調達先の拡大などで対応してきた。半導体の製造期間は16~18週間必要で、急な発注の変更には対応できない。このため、とりあえず「量」の確保を最優先にしている。半導体やそれを搭載している車載デバイスに関しては、必要なものを、必要な時に、必要な量を調達して無駄を省く「ジャスト・イン・タイム」(JIT)の適用を事実上、除外している。

先進運転支援技術(ADAS)・自動運転技術の進化、市場拡大が見込まれるEVの航続距離を伸ばすことに半導体が果たす役割は大きい。自動車メーカーは通信で車載ソフトウエアをアップデートして、新たな機能を追加するOTA(オーバー・ジ・エア)対応も進めているが、ここでもソフトウエア、ハードウエアの性能を決めるのは半導体だ。これらを考慮すると、高性能な車載半導体が次世代車には必要不可欠で、これが各モデルの競争力を大きく左右する。

半導体は、線幅が微細化すればするほど、パフォーマンスが向上し、小型化でき、消費電力も低減できる。「半導体回路の集積密度は1年半から2年で2倍になる」というムーアの法則にほぼ沿って微細化が進んできた。そして高度なADASや自動運転、OTAを実現するため、自動車向けに線幅が1桁台のロジック半導体へ世代交代が進む。

これら次世代車向けロジック半導体の国内での調達環境は段階的に整備が進む。半導体受託製造世界トップの台湾積体電路製造(TSMC)は、ソニーグループ、デンソーと共同で、熊本県菊陽町に半導体を製造する工場を建設中で、24年に稼働する。投資額は約8千億円で、政府は補助金として約4700億円支援する予定で、国が全面的にバックアップする。新工場では12/16ナノメートルと22/28ナノメートルのロジック半導体を製造して、自動車など向けに供給する。

先端半導体の採用に慎重な自動車メーカー

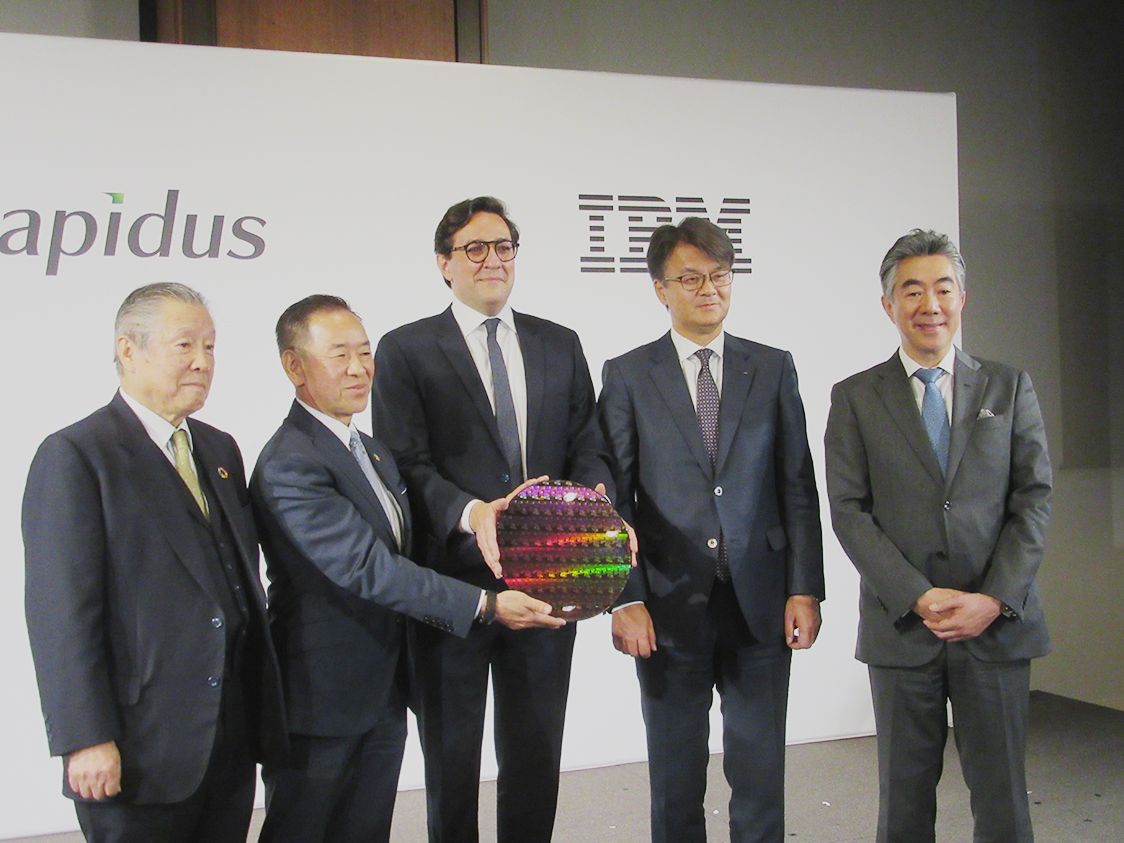

より高性能な次世代半導体を国内で調達できる準備も進む。経済産業省が主導し、トヨタ自動車やNTT、デンソーなど国内主要企業8社が出資するラピダスだ。1980年代後半には50%持っていた日本の半導体産業のシェアはすでに1割を切っている。ラピダスは、日本の半導体産業を再興するため、世界で戦える先端半導体を国内で受託製造するメーカーとなることを目指して発足した。2ナノメートルの先端半導体の開発に成功した米国のIBMとライセンス契約を結び、2020年代後半に2ナノメートルプロセスの量産技術確立を目指している。

将来の自動車の競争力を左右する高性能なロジック半導体を国内で調達できる環境が整備される一方で、課題になるのが日本の自動車メーカーの半導体の調達戦略だ。すでに海外の自動車メーカーの一部は5ナノメートルや7ナノメートルといった、スマホ並みの半導体の次世代車への搭載を決めている。自動車技術の高度化で車載用半導体の搭載数は増加してシステムが複雑化している。これを避けるため、ECU(電子制御ユニット)などの統合が進むが、このためには処理能力の高い高性能半導体が必要になる。

しかし、日本の自動車メーカーは、信頼性やコストなどの面から、先端半導体の採用に慎重な姿勢を崩していない。品質・コスト・供給体制を重視する従来の調達戦略では「新時代」の自動車へシフトするのに出遅れる懸念がある。OTAを活用してソフトウエアを無線通信でアップグレードし、既販車に新しい機能を追加するビジネスを展開するには、あらかじめオーバースペックの半導体を搭載しておくことが必要になるケースもある。

部品調達の慣習もネックになる。デンソーの加藤良文経営役員・CTO(最高技術責任者)は「半導体と自動車は商習慣が異なる。これを変えていく必要がある」と指摘する。自動車の場合、一度採用した半導体は補修品を含めて10~20年間必要で、これがレガシー半導体を多用することにつながっている面がある。半導体の世代交代が2年程度で進むことを考えると、今のあり方はサプライヤーへの負担が大きい。同じ性能を生み出せるなら、そのデバイスに搭載している半導体の世代交代を自動車メーカーが柔軟に認めれば、車載半導体の世代交代も進みやすくなる。

さらに、これが実現すれば、現在の半導体不足問題の解消の助けにもなる。自動車メーカー各社が半導体不足などで依然として減産している中、多くの車載半導体を搭載するEV専業のテスラの22年の販売台数は前年比40%増の131万台と過去最高を更新した。テスラは車載半導体を自社で設計しており、不足している半導体があっても、短期間で汎用品を使って代替できる能力を持っていることが奏功した。半導体に関するノウハウを持つテスラは、他社に先行して線幅1桁台の高性能半導体を採用していることも半導体不足の影響を最小限にとどめている理由だ。

クアルコムがルノーのEV専用会社への出資を決め、先進的なEV開発を目指しているソニー・ホンダモビリティとも提携するなど、自動車メーカー側も半導体が次世代車の差別化する上でのキーになることは理解し、ティア1(1次部品メーカー)並みに関係を深めている。日本国内では先端半導体を調達する環境も整備される。今後、世代交代の間隔も設計・開発、製造のリードタイムも異なる半導体を、どう自動車に生かしていくのかが、自動車メーカーの競争の軸になる可能性がある。JITを強みに成長してきた日本の自動車メーカーだが、半導体の調達戦略の大胆な見直しを迫られる。

(編集委員 野元政宏)