大手自動車メーカーの中で、電気自動車(EV)に後ろ向きとされてきたトヨタ自動車が2030年までにEVを30モデル展開、同年まで200万台を計画していたEVの販売台数を350万台に上積みを発表するなど、EVシフトの本格化が改めて印象付けられた。これをダメ押しする格好となったのが、米国ラスベガスで開催された世界最大規模のテクノロジー見本市「CES2022」で発表されたソニーグループのEV市場参入の検討だ。EV市場にはアップルの参入も噂されている。数多くのイノベーションによって幅広い事業を展開してきた異業種のテックカンパニーの自動車事業参入は自動車だけでなく、自動車に関わるビジネスモデルを大きく変えることを予感させる。

クルマのスマホ化

トランジスタラジオで成功した東京通信工業から1958年にソニーへと社名変更する際、「電機」などの事業を表すものを社名に入れなかったのは、エレクトロニクス関連事業に限らず、さまざまな事業を展開するためだった。その経営方針通りゲーム、映画、音楽、金融など、さまざまな事業を展開、世界的な企業に成長してきた。

構造改革を成し遂げて昨年4月、ソニーグループへと社名変更したのを機に、次世代に向けて進化するための柱になると吉田憲一郎会長兼社長兼CEOが見込む事業がEVだ。

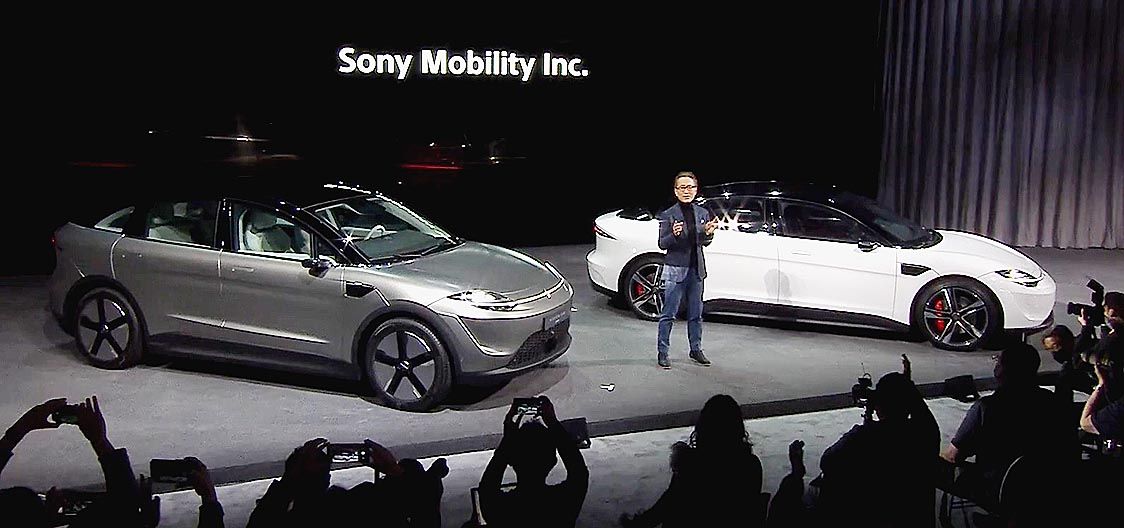

ソニーは2年前の「CES2020」でEVのコンセプトカー「ビジョン―S」を発表した。これを機にソニーのEV市場参入が取り沙汰されてきたものの、ソニーは安全技術や車内エンターテインメントの可能性を追求するために開発したと説明、EV事業参入を明確に否定していた。

ソニーは、自動車向け事業として先進運転支援システム(ADAS)向け車載カメラに搭載されるCMOS(相補性金属酸化膜半導体)センサーと呼ばれる画像処理技術やLiDAR(ライダー、レーザースキャナー)を手がける。自動車向け安全関連部品は、品質問題があれば人の命に関わるだけに品質基準がエレクトロニクス製品と比べて格段に厳しい。ソニーは車載向け事業を経験してきただけに、安全性が絶対の自動車市場への参入のハードルは高いとみていた。

この考えを変えたのが「クルマのスマホ(スマートフォン)化」だ。安全技術や環境技術の高度化に対応するため、自動車の電子化は加速している。しかもカーボンニュートラル社会の実現に向けた機運の高まりで、EV市場が急拡大する見通しだ。現在の自動車産業は自動車メーカーが製品開発から生産・販売までを統括し、自動車メーカーの下に部品メーカー、素材メーカーが連なる典型的なピラミッド構造である「垂直統合型」のビジネスモデルで成り立っている。

これに対し、開発が難しい内燃機関を持たないEVは、構造が簡単で部品点数が少ない。設計・開発だけを手がけ、部品やシステムを外部から調達したり、車両生産そのものを外部に委託するなど、スマホやデジタル家電で普及している「水平分業型」のビジネスモデルの方が効率的にクルマを製造できる可能性がある。

こうした動きをビジネスにつなげる動きもある。アップルのスマホ「アイフォーン」などを受託生産している台湾の鴻海精密工業(ホンハイ)はEVプラットフォーム「MIH」を開発、自社でEV市場に参入するのに加え、EV市場参入を計画する企業が簡単にEVを開発できるようプラットフォームを提供する事業展開を狙う。ホンハイのEVプラットフォームの普及を図るためのコンソーシアムには、多くの自動車サプライヤーやシステムインテグレーター、半導体メーカーが名を連ねており、EV開発を支援する体制も整えている。

ソニーは、EVコンセプトカーの生産を、エンジニアリングや自動車受託生産を手がけるオーストリアのマグナシュタイヤーに委託した。EV市場への本格参入に当たっては、ソニーがEVの設計・開発だけ担当し、必要な部品を外部から調達、生産も外部に委託することなどによって参入障壁は低くなる。

自動運転とエンタメ

世界中の自動車メーカーがEVシフトを本格化しており、EV参入を目指すスタートアップ企業も少なくない。競争激化も予想されるEV市場で、ソニーが勝算を見込むのが、センサー事業で培った自動運転と、グループが抱えるエンターテインメント事業の活用だ。

自動運転技術が進化すれば、乗員の車室内での過ごし方が変わる。ソニーは今回のコンセプトカー開発と並行してヤマハ発動機とエンターテインメントを目的とした自動運転車「SC-1」を共同開発した。19年には沖縄県名護市のリゾート施設内で実証運行し、ソニーの映像技術を使って車両が走行する場所に応じたさまざまな映像や融合現実映像など、乗客に新たな移動体験を提供したところ好評だったという。SC-1にはNTTドコモも協力、5G(第5世代移動通信規格)を使って車両を遠隔操作する技術の試験を実証するなど、自動運転技術の開発も加速している。グループ内にある幅広い領域の経営資源を活用するとともに、他社と柔軟に連携することで、伝統的な自動車メーカーでは実現できないEVの開発を狙っている。

異業種がEV市場に参入することに対しホンダの三部敏宏社長は「異業種の参入は自動車産業の活性化に結び付く。個人的にはウェルカムだ」と脅威とは見ていない。ただ、異業種の参入は自動車業界へのカンフル剤にとどまらない可能性もある。

既成概念を破る「伝統」

ソニーはテープレコーダーに録音機能が当たり前の時代、再生機能のみで持ち運べることに特化した「ウォークマン」を売り出して成功を収めた。規格争いで日本ビクター(現・JVCケンウッド)のVHSには敗れたものの、家庭用VTRを世界で初めて量産したのもソニーで、イノベーションによって市場を開拓してきた。CESで公開したEVのコンセプトカーが「デザインがカッコいい」と高評価だったことも、EV事業参入に向けてソニーの背中を押した。

EV参入に向け準備しているとされるアップルも、独特のデザインのコンピューターやスマホと、これを活用した新しいビジネスモデルによってイノベーションを起こして成長し、事業を拡大してきた。既成概念にとらわれない異業種が開発するEVは、デジタルネイティブ世代の消費者の心をつかむ力を秘めている。

ソニーの吉田社長は「ソニーはモビリティを再定義するクリエイティブエンターテインメントカンパニーになれる」としており、単にソニーEVを販売するだけでなく、新しいモビリティビジネスモデルの展開を視野に入れている。これらテック系の異業種が展開するEVを活用した新しいビジネスモデルによって「移動の概念」が変われば、自動車産業の構造が大きく変化するのは避けられない。アップルカーの生産委託先として現代グループの起亜自動車やマツダなどが取り沙汰され、自動車メーカーはこれを否定している。それでもEVを使った新たなビジネスモデルが市場に浸透すれば、伝統的な自動車メーカーは市場を支配する新興企業の下請けになり下がる。EVシフトによって産業構造が大きく変わることを見据え、本気で対応しなければ、自動車メーカーが現在の地位を維持するのは難しくなるだろう。

(編集委員 野元政宏)