ホンダが自動運転レベル3に求められる国土交通省の型式指定を取得したと発表した。2020年度内に実用化する予定だ。自動車各社は自動運転の研究開発を加速しているが、自動運転レベル3は、その「分かりにくさ」から、実用化に向けた動きは鈍い。自動運転のレベルアップの本来の目標である交通事故死者数ゼロ社会に向けて、何が必要なのかを改めて見直す必要がある。

運転の主体はほぼシステム

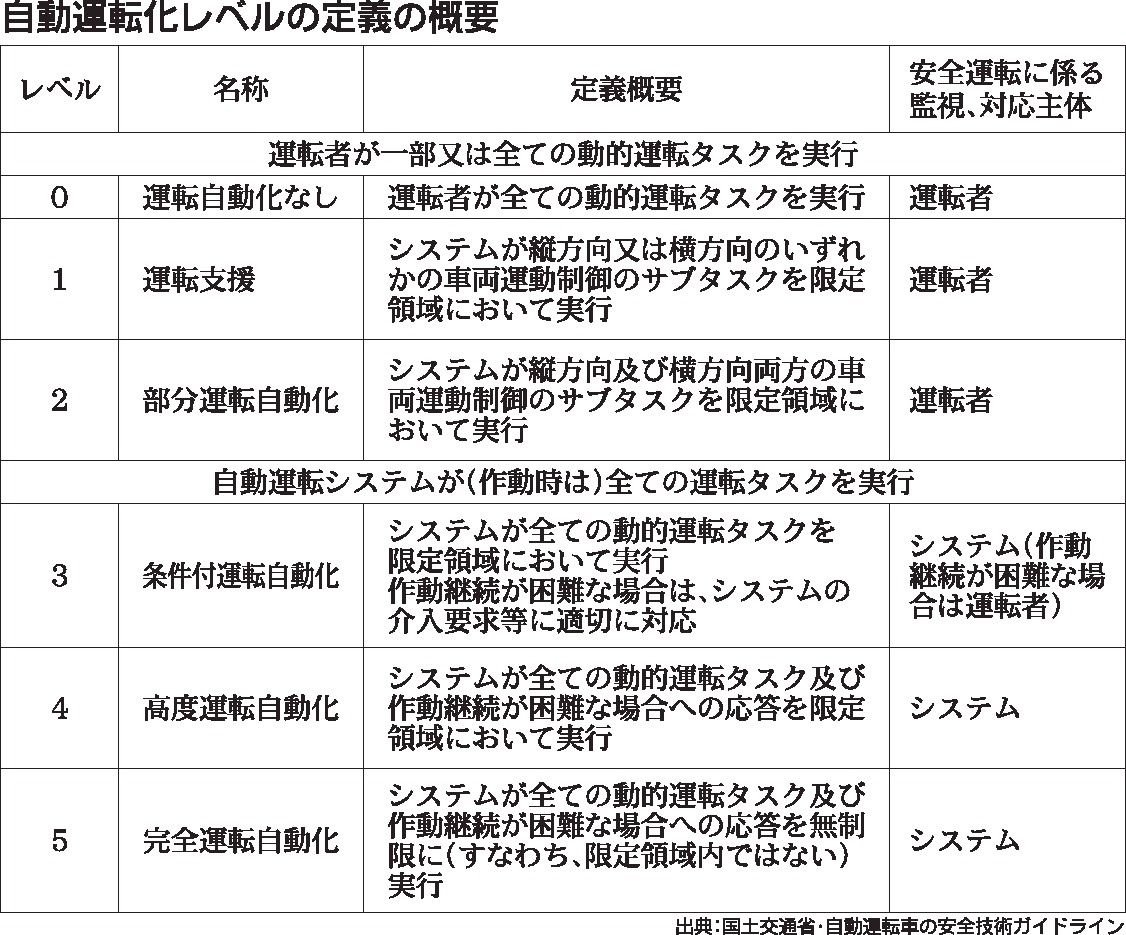

自動運転の「レベル」は、米国の自動車技術会(SAE)が定めた運転主体や、機能などに応じて6段階設定したものをベースとしている。現在、実用化されている自動運転の主流であるレベル2は、ハンドル・アクセル・ブレーキのうち、2つ以上をシステムが制御する「運転支援」だ。自動車各社がすでに実用化しており、一部では高速道路などの自動車専用道路で、ステアリングホイールから手を放すハンズオフも実用化されている。

これがレベル3になると、運転の主体がほぼシステムとなり、緊急時など、システム側が判断した場合、人による手動運転に切り替わる。レベル3実用化のハードルが高いのは、条件付きながら、システムが運転の主体となるためだ。レベル2までは、基本的に事故が起こればドライバーの責任となるが、レベル3では、自動運転中の交通事故は自動車メーカーの責任になる可能性がある。

国内では、2020年にレベル3を実用化するという自動運転を実用化するロードマップに沿って、今春にレベル3を実用化するための法規制が整備された。ただ、システムが作動するのは、前後に車両が存在し、時速60km以下が条件で、高速道路での渋滞時の自動運転を想定している。

ホンダが2020年度中に市場投入する予定の「レジェンド」に搭載する自動運転レベル3のシステム「トラフィックジャムパイロット」(TJP)は、自動車専用道路で、時速が約30km未満になると自動運転に切り替えることが可能となる。片側1車線の高速道路や、急カーブ、サービスエリア・パーキングエリア、料金所などは、渋滞時でも自動運転の対象外だ。そして時速が50kmを超えると、自動運転機能は停止され、ドライバーに運転操作が引き継がれる。システムがドライバーに運転引き継ぎを要請して、10秒以内にドライバーがアクションを起こさない場合、自動で停車する。

これに対して、日産自動車が「スカイライン」に設定した先進運転支援装置「プロパイロット2.0」は、レベル2でありながら、自動車専用道路で、渋滞だけでなく、制限速度内なら時速100kmの高速走行時もハンズオフ運転が可能。前走車がいなくても自動走行する。プロパイロット2.0の方が、ホンダのTJPより自動運転のレベルが高いようにも見える。

レベル2と3 どっちが自動

レベル3の型式指定を取得したTJPとプロパイロット2.0が異なるのは、自動運転中のドライバーの状態だ。プロパイロット2.0では、ドライバーモニタリングシステムで運転者が常に前方に注意し、道路・交通・自車両の状況に応じて、直ちにハンドルを確実に操作できる状態にあるかを監視し、これに沿っていなければハンズオフ機能を使えない。これに対してTJPでは、運転者をモニタリングするものの、自動運転中に車両前方を注視する必要がなく、スマートフォン(スマホ)なども操作できるとされている。

警察庁は19年12月、自動車運転中のスマホなど、携帯電話の操作・閲覧の罰則を強化した。しかし、レベル3を実現するため、今春に施行した改正道路交通法では、レベル3の自動運転中、携帯電話使用禁止の適用を除外した。これによってレベル3では、自動運転中のスマホ操作が認めるられることになった。

メーカーと法規制にギャップ

一方、国連の自動車基準調和世界フォーラム(WP29)で成立したレベル3の自動運行装置に関する国際基準では、自動運転中、直ちに運転者が運転操作を引き継げる状態にあることを監視することを条件としている。各国の当局が、自動運転中のスマホ操作を明確に認めるのかは微妙だ。自動運転中のスマホ操作を、日本が明確に容認することを打ち出した理由は不明だが、渋滞時、同一車線内の前車追従しか自動運転が認められないという、メリットがほとんど見出せない現行のレベル3について、少しでも実用化の効果をアピールするためともとれる。自動車各社はレベル3の実用化には慎重で、型式指定を取得したホンダも、当面はリース販売に絞る予定だ。自動車メーカーが求める自動運転と、当局が推進する法規制との間にギャップが生じている。

レベル3の実用化では、過去にも自動車メーカーと行政の間で、意思疎通を欠いた動きがあった。アウディはレベル3が法整備される前の17年7月、フラッグシップモデル「A8」に、自動運転システム「AIトラフィックジャムパイロット」を搭載してレベル3を世界に先駆けて実用化すると大々的に発表した。しかし、当局が法規制の未整備を含めて、さまざまな理由からA8のレベル3の実用化を認めなかった。A8はレベル3を実現することを見込んで、高精度検知が可能で高価なセンサーであるLiDAR(レーザースキャナー)を搭載しているものの、その機能はレベル2でしか使われおらず、事実上「宝の持ち腐れ」となっている。

レベル3の実用化のハードルが高いのはドライバーとシステムの間で、運転主体が変わり、事故が発生した場合の責任の所在が曖昧になるためだ。さらに、システムがドライバーを常時監視して、安全に運転主体を引き継ぐのは技術面でもハードルが高い。走行環境や路線などを限定した上で、システムが運転の全責任を負う条件付き完全自動運転のレベル4の方が、分かりやすく、責任の所在も明確だ。ボルボや商用車メーカーの一部は、法規制が整備されることが前提だが、レベル3をスキップして、レベル4の実現を目指している。

自動車各社が自動運転の実用化を目指しているのは、便利で、より安全な自動車を普及させて、交通事故ゼロの社会を目指すためだ。ライバルより一足早く、レベルの高い自動運転を実用化することや、渋滞中にスマホを操作できる、映画を鑑賞できるなどではなく、自動運転のレベルが上がるごとに、より安全なクルマとなることが何より求められる。法制度も含めて、自動運転の今後の向かう先を、官民一体となって見直すべきではないだろうか。

(編集委員 野元政宏)