自動車業界の再編が活発化してきた。グループPSAとフィアット・クライスラー・オートモビルズ(FCA)の経営統合が1月18日に完了し、合併会社「ステランティス」が正式に発足した。2019年の世界販売実績を基にすると、フォルクスワーゲン(VW)グループ、トヨタ自動車グループ、ルノー・日産自動車・三菱自動車に次ぐ、世界4位の自動車メーカーとなる。一方で、ダイムラーはトラック・バス部門を切り離して独立させることを決定、事業規模を縮小して乗用車に経営資源を集中する。脱炭素社会に向けた電動化や、自動運転技術の急速な進化など、かつて経験したことのない変革の波にさらされている自動車メーカー。規模拡大か、選択と集中か、生き残りに向けた模索が続く。

分野絞った緩やかな提携が主流

今から20年以上前の1998年にドイツに本社を置くダイムラー・ベンツと、米国に本社を置くクライスラーが合併したのを機に、世界的に自動車メーカー同士のM&A(合併・買収)が加速した。当時「400万台クラブ」と称され、年間販売台数が400万台以下の自動車メーカーは淘汰されると盛んに言われた。しかし、業界再編が一巡すると、M&Aで誕生した自動車連合のほとんどが、計画していたほどの収益力や販売台数の上積みなど、シナジー効果が得られていないことが明確になり、買収した自動車メーカーが経営の重しになるケースも少なくない状況に陥った。

業界再編の象徴だったダイムラークライスラーは07年、業績不振だったクライスラー部門を分離して株式の大部分をファンドに売却し、「世紀の大合併」は失敗に終わった。その後、リーマンショックによる経済危機で、自動車各社の業績が急激に悪化すると、資本提携も相次いで解消されていった。

「規模のメリット」の追求が失敗に終わったことから、M&Aで巨大化しても経営効率向上などの成果を得るのは困難との見方が自動車業界に広がった。そして、いつでも関係を解消できるように資本提携には踏み込まないか、少数の出資にとどめ、分野を絞った緩やかな提携が現在の主流だ。

こうした中にあって、ステランティスの母体であるPSA、FCAはともに、「規模のメリット」を追求している異例の存在だ。ダイムラーと分離後、経営不振に陥っていたクライスラーが米連邦破産法11条を適用されると、フィアットは経営支援に名乗りを上げて出資し、14年にはクライスラーを完全子会社化、その後にフィアットと合併してFCAとなった。FCAは、破談となったものの、今回のPSAと合併を交渉する前、ルノーに経営統合を打診した経緯もある。

PSAも、ルノー・日産から移籍したカルロス・タバレスCEO(最高経営責任者)の主導で、M&A戦略を積極的に推進してきた。14年に中国の東風汽車と資本提携したほか、17年にはゼネラル・モーターズ(GM)からオペル/ボクソールを買収して規模を拡大した。

PSA、FCAがM&Aを積極的に推進するのは、電動化や自動運転などの自動車業界のトレンドに対応しなければ生き残れなくなるとの危機感が背景にあるからだ。脱・炭素社会に向けて自動車の燃費規制などが世界的に強化される中、自動車メーカーは電動化対応を強く迫られる。また、先進運転支援システムや自動運転技術も急速に進化しており、環境に優しく、安全で快適なクルマづくりが自動車メーカーの生き残りを左右する。そして、これら新しい分野に対応するためには、巨額の研究開発投資が必要となる。加えて、単独でこれらの新技術に対応していくのは不可能で、幅広い企業や研究機関などと連携していくことが欠かせない。

それだけではない。業界のトレンドが電動化や自動運転など、デジタル技術に移行することで、競争環境も変わる。巨額な資金を持つIT大手などの異業種が、自動車市場への参入機会をうかがっており、技術や資金に乏しい自動車メーカーは淘汰されかねない状況だ。

ここ数年では珍しい大型合併によって誕生したステランティスは、経営統合による業務の効率化や量産効果に加え、PSAとFCA両社の技術力を結集して、電動化や自動運転などの技術のレベルアップを図ることを目指している。ステランティスのジョン・エルカン会長は「事業規模と世界的展開により、最先端のテクノロジー、優れた品質、他にない選択肢を提供するための投資が可能になる」と、シナジー効果を強調する。

事業規模縮小に動くメーカーも

ただ、ステランティスがかつてのダイムラークライスラーと同じ道をたどらないとは言い切れない。新会社は世界30カ国以上に拠点を展開し、約40万人の従業員を抱える。小型車、上級車、SUV、スポーティーモデルなど、幅広い車種を展開し、プジョー、フィアット、ジープ、ダッジ、マセラティなど、14ものブランドを持つ巨大自動車メーカーだが、主力市場が欧州、北米、中南米に偏っている。特に欧州の販売比率が5割以上を占めており、地域補完効果は見通せない。しかも将来的な自動車市場の成長が見込まれているインドや中国など、アジアでは存在感が薄い。ブランドについても14もあってもメジャーなものは限られる。

PSAとFCAは経営統合に伴って工場閉鎖しないことを明言しており、経営効率の面でも統合のメリットは限られる。年間約50億ユーロのシナジー効果を見込むが、このうちの4割が車台共通化で実現する計画で、効果が表面化するまでには時間を要する。そして新会社の業績を早期に安定させないと、電動化や自動運転などの先進技術への投資も限られ、シナジー効果の創出も難しくなる。厳しい競争環境の中、ステランティスが将来的に生き残れるという保証は何もない。

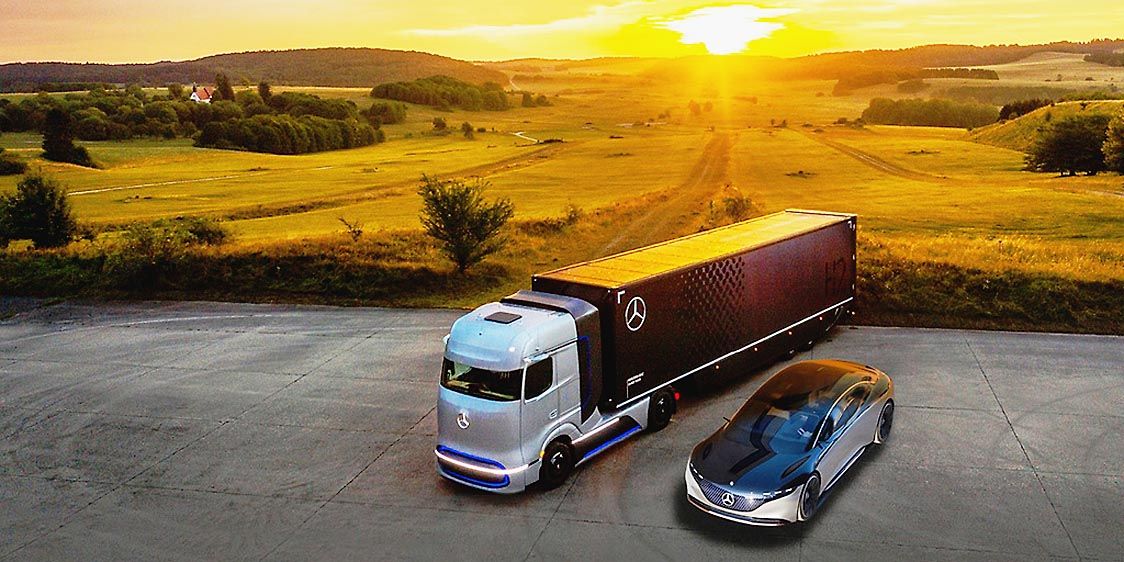

巨大化することで生き残りの道を選んだ自動車メーカーがある裏で、事業規模縮小に動く自動車メーカーもある。ダイムラーはトラック・バス部門のスピンオフを決定した。ダイムラーは2019年に、持株会社の傘下に乗用車部門のメルセデス・ベンツ、トラック・バス部門のダイムラー・トラック、販売金融部門のダイムラー・モビリティを置く形に組織改正した。今回、さらに一歩進めて持株会社とメルセデス・ベンツを統合するとともに、ダイムラー・トラックを切り離すことにした。

ダイムラーが商用車部門を分離するのは、乗用車との共通点が少なくなっていることが背景にある。例えば環境対応車として乗用車では電気自動車(EV)への対応は待ったなしの状況だが、商用車、中でも大型トラックの電動化では、大量の電池を搭載しなければならなくて現実的ではない。このため、商用車では燃料電池車(FCV)の開発が加速しているが、ダイムラーでは20年4月に乗用車部門のメルセデス・ベンツがFCVの開発中止を公表している。

ダイムラーは相乗効果が見込めないトラック・バス部門を完全に切り離すことで、電動化や自動運転など、自動車業界の潮流に経営資源を集中させる。

電動化や自動運転など、自動車業界の変革に対応するため、ステランティスのように巨大化する自動車メーカーがある一方で、ダイムラーのようにスリム化することで生き残りを目指す企業もある。どの方法が正しいのかは、歴史が証明するだろう。それでも自動車業界はこれまで経験したことないスピードで変化することが予想されているだけに、新しい時代に対応したアライアンスのあり方を模索し、そして実践していかなければ衰退するリスクは高くなる。

(編集委員 野元政宏)