自動車の技術とデザインは、脈々と進化を続けている。ただ、これらはどこまで熟成が進み、そしてどれだけユーザーフレンドリーに仕上がっているのか…。その出来栄えを元ホンダ開発責任者、繁浩太郎氏(コータロー)が最新モデルなどの試乗を通じ〝自動車プロ〟の目線で評価する

EVの事業環境

日本に正規輸入されている複数の電気自動車(EV)のステアリングを握る機会を得た。試乗に先立ち、現在のEVを取り巻く事業環境について考えてみた。

バッテリーEV(BEV)は、まだ黎明期といえる。商品コストが高く、売価も高い。それを政府の補助金などで少しカバーしている状況だ。つまり、自動車市場の中でV/M(Value for Money)がまだ成立していない商品だ。さらに、将来は技術的に内燃機関に取って変わるとも言い切れない。

それでも、BEVの世界市場シェアは10%となっている(中国の国策の成果?)。BEV販売は主に中国の国内で伸びているが、トランプさんは「(石油を)掘って掘って掘りまくれ」と発言していることから、世界的には今後減少トレンドとなるだろう。

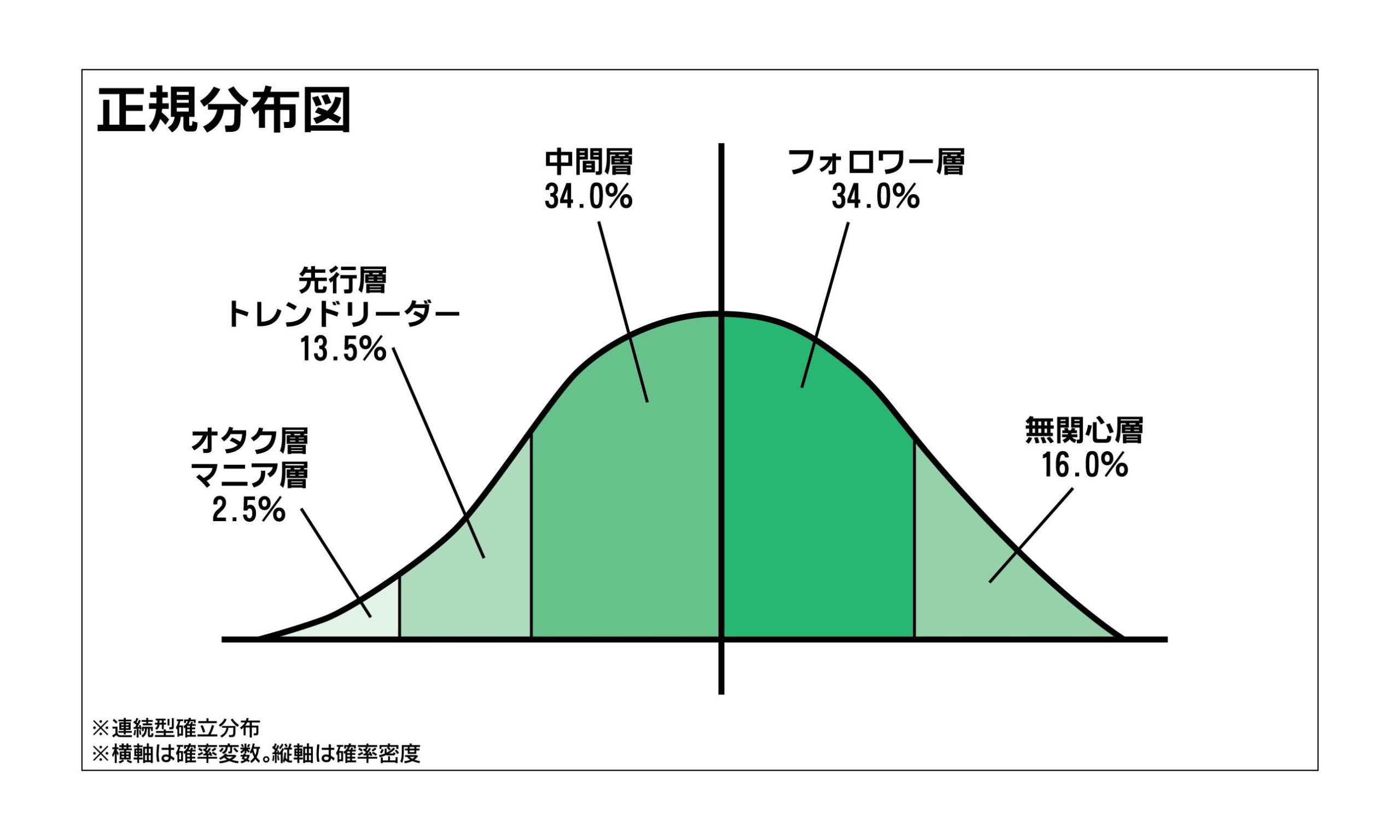

今の販売状況を正規分布図に照らし合わせると、購入者はまだ「先行層」の範囲で、「中間層」に広がるにはやはり一番の課題であるバッテリー価格と性能を向上させなくてはならない。

ヒョンデ「コナEV」

このようにBEVはまだ先行層向け商品といえるが、今回はまずヒョンデ「コナEV」に試乗した。特に内装やメーターディスプレーなどは時代性を反映させたというか新しい乗り物感があって、きっと先行層の人達に喜ばれるのではないかと思う。

ただ、操作系に関しては、いくら先行層の商品とはいえ、その方法や形が新しく変わると誤操作するユーザーリスクは避けられない。やはり、咄嗟の時や気持ちがボーっと虚ろな時は、慣れ親しんだ操作系の方が事故につながりにくいだろう。

そういう意味で、コナEVはターンレバー位置を日本車と同じ右側に設定している。操作方法も一般的な日本車と変わらない(もちろんコストアップ要因だ)。

そんなものは「慣れれば同じだよ」というユーザーもいると思う。しかし、カーメーカーとしてこういう部分まで「売るため」というより、たぶんユーザーのことを思う「思想的」なことからきていると思う。設計にこういう思想や理念のある商品は、クルマ全体がそういう考え方で造られているので、ユーザーにとってきっと使いやすく乗りやすい良い商品だと思う。

スターターとシフトスイッチは新しくなっているが、これはBEVに合わせてより操作のしやすい形を創造したもので、走っている時に操作しないことからも、こういうのは「進化」して良いと思う。

乗り味は、特に他のBEVと変わりなく、つまり特徴がないものだった。特徴がないとなると良くないようだが、たぶんコナEVのユーザーにとってはこの方が、安全で快適に走れて良いと思う。

後述のミニ「エースマン」などはステアリングの切れが鋭く、その乗り味は他のBEVとも差別化されているが、一般的には切れすぎかなと思う。

まとめると、コナEVは、ユーザーのことを良く考えた商品だ。

ミニ「エースマンSE」

ミニ「エースマンSE」は、デザインから走りまで大変こだわりの強いクルマだ。試乗すると、とにかくハンドリングがクイックで、私なんかは楽しくて初代のBMWミニを思い出した。さらに往年の日産「シルビア」の4WSなども相当クイックだったのを思い出す。

ただ、これはマニアには良いが、一般的にはクイック過ぎて不安定になりやすく、力は入れないがしっかりとステアリングを握る必要があり、一言でいうと「疲れる」ものだ。

初代BMWミニは、クラシックミニの時代から他社に比べてクイックで楽しかったという血筋を守ったのだと思った。それが現代のユーザーにも好評で、他の要因と合わせてヒット商品となった。

同じマーケティングの考え方で造られたフォルクスワーゲン(VW)「ニュービートル」とその後の「ザ・ビートル」も評判を得たが、技術や動的に目を見張るものはなく、今はディスコン(廃版)になった。

さらにエースマンSEの走り〝感〟へのこだわりは続き、加速すると加速音が室内に響きわたる。スピーカーから走り感のある音が出るのだ。その音に違和感はなく、たしかに走っている感じがする。

デザインもかなり差別化を意識している.特に、リアフェンダーの〝棚〟の幅が大きい。

そう言えば、ホンダのデザイナーの中にも、ここに「棚」を付けたいと言った者がいた。オーバーフェンダー的になり、迫力が増すのだ。

他にもエクステリアデザインは、こだわりや差別化ポイントが多い。ヘッドライトの枠取り、ドアセクションの絞り込み、前後のバンパー下部の処理、カラーリングなど。

その一方で、ユーザーがこだわらないと思われる部分は、コストを考えている。ボディーとガラスの境の全周モールをこのモデルから廃止している。

全体的には、内外のデザインや性能もやりつくしており、新しさ感はマックスで充分個性は際立っている。しかし、やりつくしているだけに、結果的に〝ガキっぽく〟なってしまっているような気もする。

あとは、ミニという名前を継いできているが、そのサイズはもう日本ではどう見ても「ミニ」ではない。北米市場に合わせたものと思うが、日本のミニブランドを今後どうしていくのか? しなくていい心配をしてしまう。

ホンダ「フリード」

今回の試乗の〝お供〟として、ホンダの広報車「フリード」を日刊自動車新聞さんに用意してもらった。私が「今のフリードはどんなクルマなのか?試乗したい」とおねだりしたのだ。

というのも、少し前に知り合いの販売店で「N-BOX」を試乗する機会があって乗ったが、特に動的性能が進化していた。そして「N-BOXでこれならフリードは?」という興味がわいたのだ。

そして乗ってみると…。動的性能は満点ではないか! 一般的に相反する操縦性と乗り心地を両立している。サスはしっかりしていて高速スタビリティー、街中~高速の乗り心地が良かった。特に4人乗った時の乗り心地はさらに良かった。EPS(電動パワーステアリング)の嫌な感触もない。

やはり、全高が1850mm程度の5ナンバーサイズのミニバン「ステップワゴン」より100mmほど背が低い分のメリットがあるのか? しかしそれは以前からあった差異であり、もちろんこの進化はボディー構造やシャシー、タイヤなどの性能向上によるものだろう。

テクニカルにどこをどうしたか? 今度はホンダの開発担当者に聞きたくなった。

ネガティブな部分も少しあった。ボディー塗装の艶感、クリア感が少ない気がした。しかし、確認したらホンダは一部改良で既に改善したと発表していた。

それで、近所の販売店で同色の新しいフリードを確認させてもらったが、確かに艶感やクリア感は良くなっていた。とはいえ、昨日今日の自動車メーカーじゃあるまいし~ね。最初からやっていてほしかった。

スライドドアのレールがなく、結果的にデザインはノッペリした感じだ。また全体的に光り物などがなく「スタンダード感」(商用車感?)を感じる。とはいえ「光り物はね…」というユーザーも多いので、その狙いはわかる。今のユーザーの世代では、これが良いのかもしれない(ルノー「カングー」の潔さ狙い?)。

それでもどこかの1カ所に、光り物というかポイントを入れると見やすくなるかも知れない(しつこい?)。

タイヤのルックスは角がなく〝バルーン的〟で良くないが、性能はドライでの試乗で充分すぎるくらいに良い。タイヤはルックス派と機能派に分かれると思うが、やはり機能派を推したい。

ただ、大昔のホンダ車のように、ホイールアーチとタイヤの隙間が少し大きく見える。つまりルックス的にタイヤの踏ん張り感があまりない。この部分はルックス派をお勧めかな…(勝手な!)。

インテリアでは、目の前のメーターが小さくて少し頼りない感じがする。ただ、今でも手前のステアリングが邪魔して見にくいのに、大きくするともっと見えなくなる。ステアリンググリップは、今の他社の車のレベルからするとチト細い。ユーザーが、太いグリップに慣れてきているとすると、これでは頼りなく感じる。

とにかくフリードは、元々のサイズ感の良さやシンプル感に代表される商品力を持ったまま、動的性能は進化していると感じた。

安心した。後輩は頑張っている。

〈プロフィル〉しげ・こうたろう 1979年ホンダ入社、34年間在籍し「CR-Xデルソル」「ライフ」「エリシオン」、2代目「フィット」「N-BOX」など数々のヒット車の開発責任者を務めた。2013年12月定年退職。現在は新聞やウェブ、雑誌で自動車関連記事を執筆している。1952年7月生まれ。