関連記事

岐路に立つF1日本GP、開催価値向上へ試行錯誤 企業や若年層へアピール図るが…

- 2025年4月12日 05:00|クルマ文化・モータースポーツ

〈増やせクルマ好き!次世代の育て方〉トヨタガズーレーシング、中学生のeスポーツ選手がカートに参戦

- 2025年1月29日 05:00|クルマ文化・モータースポーツ, 自動車メーカー

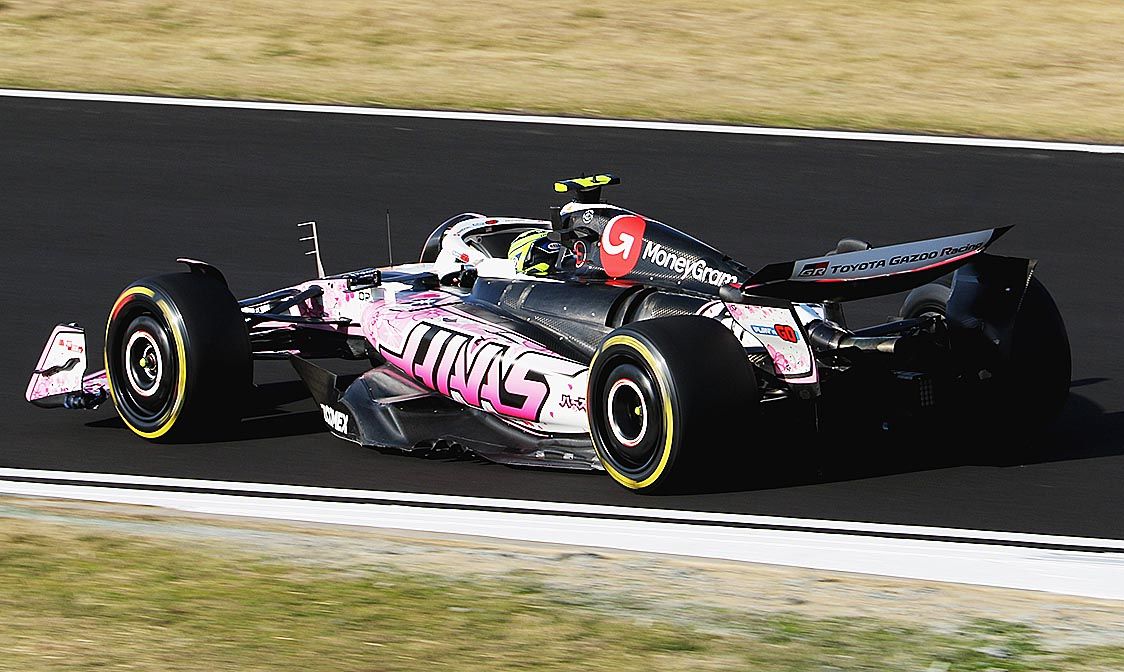

トヨタ、F1マシン開発に参加 マネーグラム・ハースF1チームと協力合意

- 2024年10月11日 13:20|自動車メーカー, クルマ文化・モータースポーツ

〝世界最速〟に挑むIT業界 F1チームをリモート接続などで支援 量産車の進化にも応用

- 2025年4月14日 05:00|企画・解説・オピニオン, クルマ文化・モータースポーツ

トヨタ、オートサロン2026にミッドシップ2シーター車を出展

- 2026年1月7日 17:30|自動車メーカー