関連記事

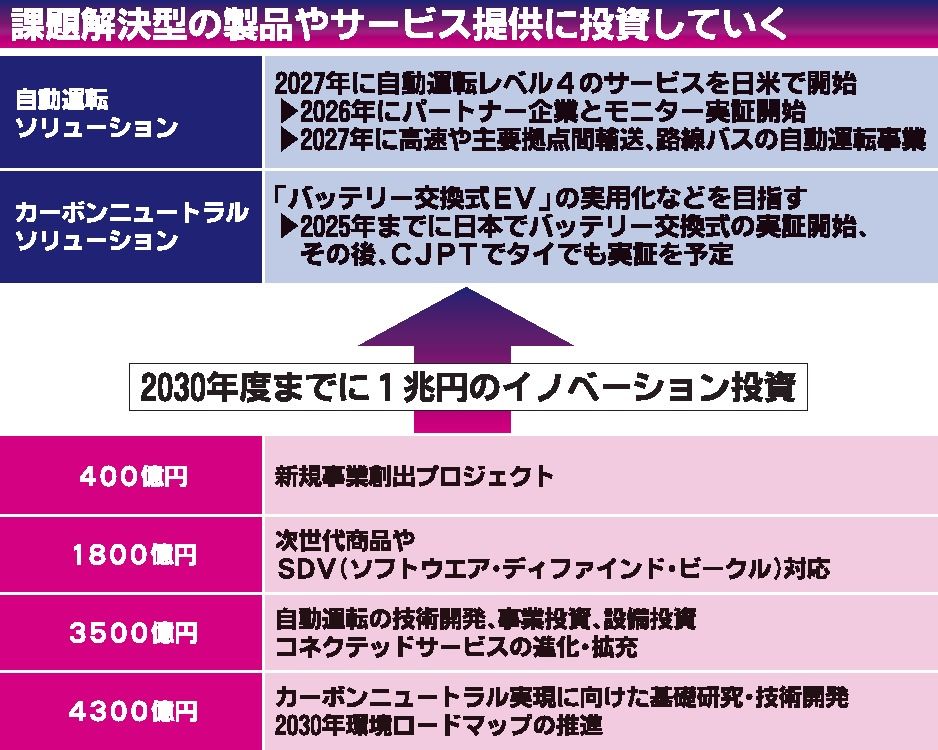

いすゞの新中計、電池交換式EVや自動運転レベル4など 新事業で2030年代に売上高1兆円

- 2024年4月4日 05:00|自動車メーカー

トヨタといすゞ、タイでEVピックアップ 2025年にも量産開始

- 2024年3月28日 05:00|自動車メーカー

写真で見るニューモデル いすゞ「D-MAX」EVモデル(プロトタイプ)

- 2024年3月26日 19:00|自動車メーカー

〈2026春闘〉全トヨタ労連、ベア目安額は6年連続で示さず 一時金は5カ月以上

- 2026年1月19日 11:30|自動車メーカー